○彦根市道路位置指定指導要綱

| (平成14年7月10日告示第133号) |

|

彦根市道路位置指定指導要綱(平成5年彦根市告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定(以下「道路位置指定」という。)に関して、道路位置指定を受けようとする道路および建築物の敷地造成区域について、具体的な基準を定めることにより、良好な市街地の形成を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 位置指定道路 道路位置指定を受けようとする道路をいう。

(2) 位置指定区域 位置指定道路および建築物の敷地造成区域をいう。

(3) 申請者 位置指定道路を築造しようとする者をいう。

(4) 有効幅員 位置指定道路の幅員(排水施設を含む。)をいう。

(5) 車道幅員 位置指定道路において、排水施設を除いた幅員をいう。

(適用区分)

第3条 この要綱は、彦根市宅地開発等指導要綱(平成11年彦根市告示第6号)第3条第1項に定められた以外の開発行為に係る道路位置指定をする場合に適用する。

(関係者への説明および協議)

第4条 申請者は、位置指定区域の施行にあたって、あらかじめ位置指定区域の隣接土地所有者および権利者等関係者に対し、事業計画、施工計画、公害および災害の防止等について十分説明し、協議を行い、説明および協議の経過書(別記様式第4号)を道路位置指定事前指導申請書(別記様式第1号)(以下「事前申請書」という。)に添付し、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、隣接地域の自治会等への編入予定の協議・調整を図らなければならない。

(誓約書の提出)

第5条 申請者は、位置指定区域で施行しようとする場合は、将来事業の施行に伴い発生する地域住民等との紛争または損害の補償に対し、申請者の責任において解決する旨の誓約書(別記様式第6号)を事前申請書に添付し、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する予備調査)

第6条 申請者は、計画に先行して位置指定区域またはその周辺の基礎的調査として、次に掲げる事項のうち必要なものについて予備調査を行わなければならない。

(1) 基礎的な調査事項

ア 地盤の調査

イ がけ等の調査

(2) 都市計画に関する事項

ア 市街化区域、市街化調整区域の区分、用途地域、風致地区等の地域地区の再確認

イ 都市計画事業に関する調査

(3) 道路に関する事項

ア 現道について、その位置、規模、構造、および利用状況等の調査

イ 道路の接続、境界明示、道路用地および施設の交換、廃止、占用、帰属等について管理者との協議

ウ 既設私道に接続する場合は、その道路所有者および利用者の意見等の聴取

(4) 排水施設に関する事項

ア 河川、水路、農業用水路その他排水施設について、その位置および利用状況等の調査および確認

イ 河川、水路その他排水施設用地の境界明示、当該排水施設の交換、廃止および帰属ならびに当該排水施設の接続について管理者との協議

(5) その他の事項

ア 給水、下水道およびガス施設に関する調査

イ その他関係法令に関する調査

(位置指定道路の設計)

第7条 申請者は、位置指定道路の配置について敷地の規模、形状および地形ならびに予定建築物の配置等を考慮するほか、特に周辺の状況を考慮して市街地形成のうえで有効な配置とし、次の各号によらなければならない。

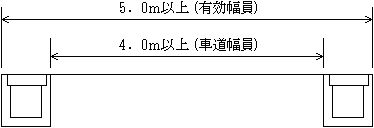

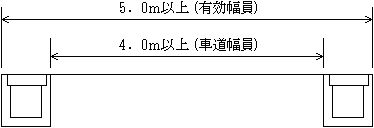

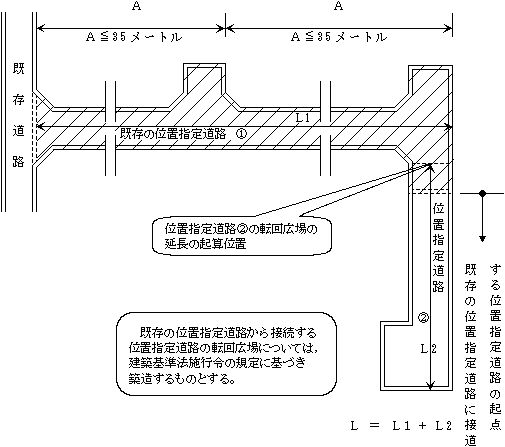

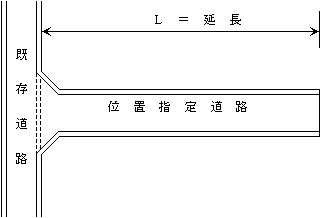

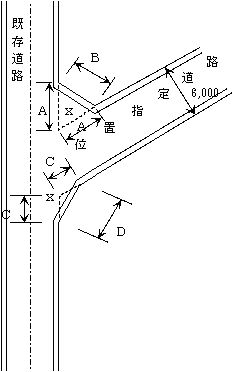

(1) 有効幅員は、別図1に定めるところにより5メートル以上としなければならない。

[別図1]

(2) 位置指定道路は、法第42条第1項各号および同条第2項に規定する道路に接続しなければならない。

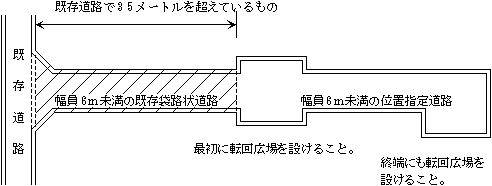

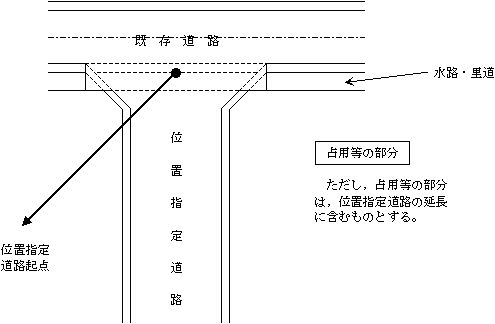

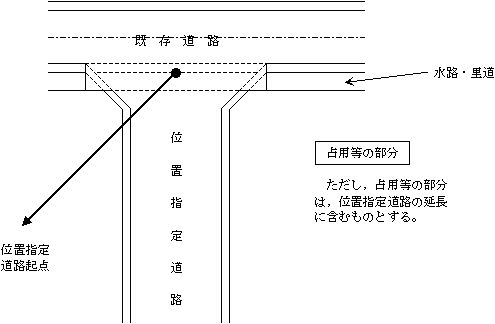

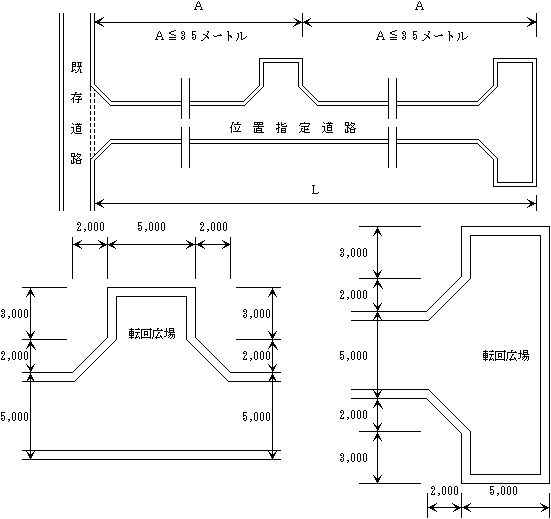

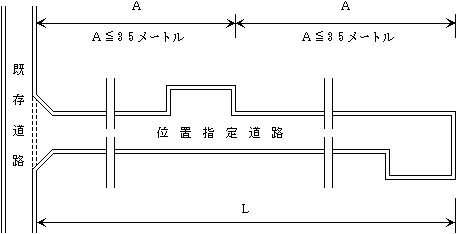

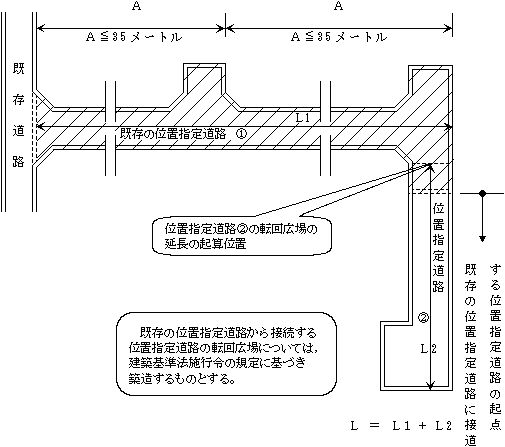

(3) 位置指定道路が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の4第1項第1号ただし書きの規定に該当する場合は、別図3に定めるところにより袋路状道路とすることができる。

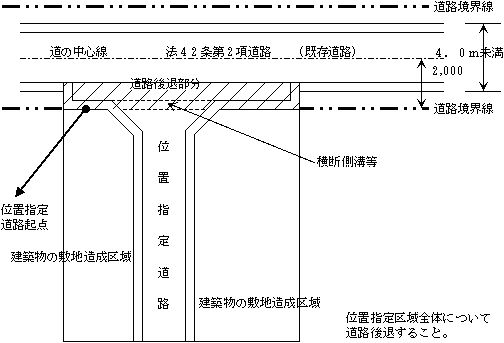

[別図3]

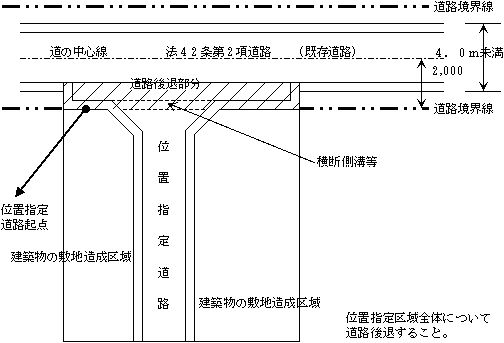

(4) 位置指定道路が法第42条第2項に規定する道路に接する場合は、別図2に示すとおり、位置指定区域全体について必要な道路後退をしなければならない。

[別図2]

(5) 位置指定道路の隣地に既存の建築物がある場合は、斜線制限等を調査し、法に抵触しないようにしなければならない。

(6) 既存の袋路状道路に位置指定道路を延長する場合は、有効幅員は当該袋路状道路の幅員以上、かつ、5メートル以上としなければならない。

(7) 位置指定道路内に水路および里道が存在する場合は、別図2に示すとおり、占用等について管理者と協議をしなければならない。

[別図2]

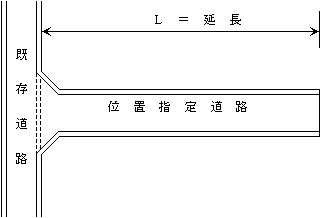

(8) 位置指定道路の延長の測り方については、別図3のとおりとしなければならない。

[別図3]

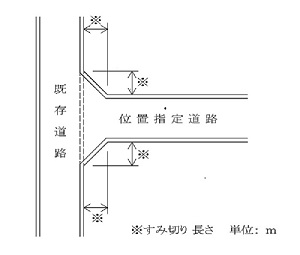

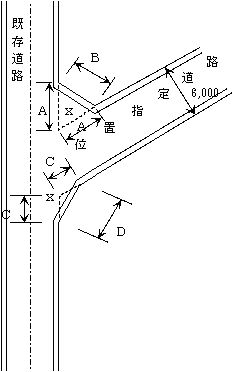

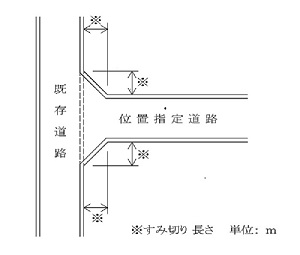

(位置指定道路のすみ切り)

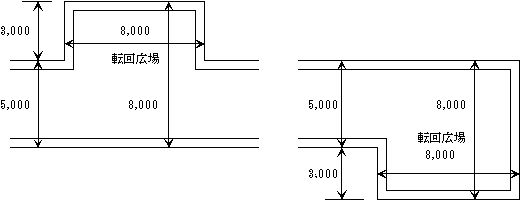

第8条 位置指定道路のすみ切りの基準は、別図4のとおりとしなければならない。

[別図4]

(位置指定道路の構造)

第9条 位置指定道路の構造は、次の各号によらなければならない。

(1) 位置指定道路の縦断こう配は、8パーセント以下となるよう計画しなければならない。

ただし、既存道路から最低6メートルの区間は、2.5パーセント以下とするものとし、縦断こう配が6パーセントを超える部分については転回広場を設けることはできない。

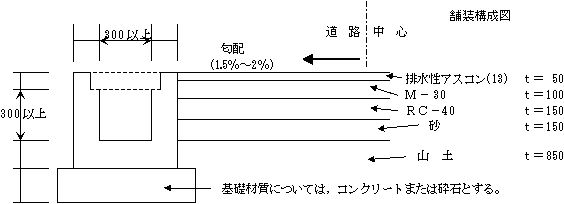

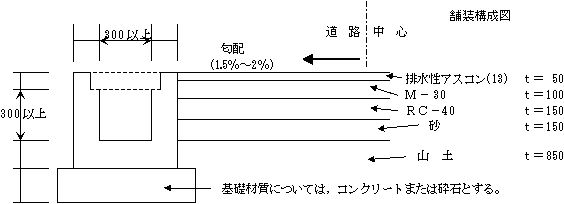

(2) 位置指定道路は、別図5に示すとおりアスファルト舗装にするなど、ぬかるみとならない構造とし、かつ、横断こう配が付されていなければならない。

[別図5]

(3) 位置指定道路には、別図5に示すとおり、当該道路およびこれに接する敷地の排水に必要な機能を持つ側溝等を設けなければならない。

[別図5]

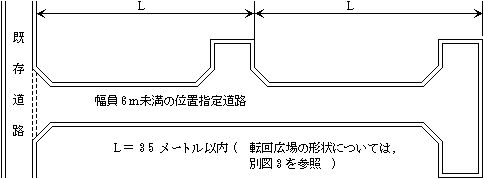

(4) 位置指定道路が35メートルを超え、かつ、袋路状道路となる場合においては、別図6および別図3に示すとおり、必要な転回広場を設けなければならない。

(位置指定道路の付属物等)

第10条 申請者は、位置指定道路より、これに接する敷地等が50センチメートル以上低い位置にある場合、当該位置指定道路には、ガードレール、フェンス等の防護壁を設けなければならない。

2 防護壁等の安全施設を車道部分に設置する場合は、その施設設置に必要な寸法分を除いた車道幅員として4メートル以上を確保しなければならない。

3 申請者は、位置指定区域内、取付道路等における地域安全の確保や景観に配慮し、防犯灯または街路灯の設置を検討し、必要に応じて設置しなければならない。

(位置指定道路の維持管理)

第11条 位置指定道路の土地の所有者および管理者は、自らの責任において当該道路の維持管理をしなければならないものとし、維持管理誓約書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 当該道路部分を譲渡しようとする場合、以後の所有権者が当該道路の維持管理義務を負う旨を申し伝え、継承させなければならない。

(給水施設)

第12条 申請者は、道路位置指定を受けようとする場合において、市の上水道施設から給水を受けるときは、彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号)の規定に基づき、給水施設に要する経費を負担しなければならない。

2 申請者は、位置指定道路に伴う給水施設の基本計画、技術基準および維持管理に関して、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(下水道施設)

第13条 申請者は、下水道施設を設置する場合において、位置指定区域が市の公共下水道処理施設計画区域内にあるときは、当該下水道計画および彦根市下水道条例(平成2年彦根市条例第31号)の規定に適合するよう計画しなければならない。

2 申請者は、前項の規定の施行に当たっては、あらかじめ公共下水道の整備計画との関連について市長と協議を行い、公共下水道の供用開始時期、汚水の処理方法等を勘案の上、施設整備に努めなければならない。

(ガス施設)

第14条 申請者は、道路位置指定を受けようとする場合において、ガス施設からガスの供給を受けるときは、ガス事業者と協議し、ガス事業管理者が定める供給施設に要する経費を負担しなければならない。

2 申請者は、位置指定道路に伴うガス施設の基本計画、技術基準および維持管理に関して、あらかじめ事業管理者と協議しなければならない。

(事前指導制度)

第15条 申請者は、当該工事に着手する前に事前申請書の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、市長に提出し、計画および設計について、事前指導の承認を受けなければならない。

(1) 権利者一覧表(位置指定区域および隣接土地の地名地番、地目、地積、所有者名および住所を記入すること。)

(2) 道路位置指定の土地所有者の承諾書(別記様式第2号)

(3) 関係権利者の承諾書(別記様式第3号)

(4) 説明および協議の経過書(別記様式第4号)

(5) 予備調査結果書(別記様式第5号)

(6) 申請者の責任において解決する旨の誓約書(別記様式第6号)

(7) 通行上支障となるものの設置をしない旨の誓約書(別記様式第7号)

(8) 添付図書等(別表1)

(工事の完了検査)

第16条 申請者は、位置指定道路に係る工事が完了したときは、速やかに工事完了届(別記様式第9号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

2 市長は、特別の事情のある場合を除き、工事完了届を受理した日から7日以内に、完了検査を実施しなければならない。

3 市長は、工事完了検査において当該工事がこの要綱に定める内容に適合していると認めたときは、申請者に道路位置指定に関する工事の検査済証(別記様式第10号)を交付しなければならない。

(道路位置指定の申請)

第17条 申請者は、道路位置指定を受けようとするときは、彦根市建築基準法等施行細則(平成11年彦根市規則第41号。以下「施行細則」という。)第11条第2項の規定により、正本および副本に、それぞれ別表2に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(道路位置指定の変更または廃止の申請)

第18条 申請者は、道路位置指定を変更または廃止しようとするときは、施行細則第11条第2項の規定によりまたは施行細則第12条の2第1項の規定により、正本および副本に、それぞれ別表3に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めのない事項またはこの要綱により難い事項については、別に市長が定める。ただし、当該事項のうち、市長が必要と認める事項については申請者と協議し定めるものとする。

付 則

1 この要綱は、平成14年7月10日から施行する。

2 この要綱による改正後の彦根市道路位置指定指導要綱の規定は、施行の日以後に協議のあるものについて適用し、同日前に協議があったものについては、なお従前の例による。

付 則(令和元年11月29日告示第120号)抄

|

|

1 この告示は、令和元年11月29日から施行する。

付 則(令和3年4月1日告示第146号)

|

|

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

| No. | 名称 | 標準縮尺 | 内容および記載事項 | 備考 |

| 1 | 委任状 | ・代理人の申請による場合 | 副は(写)でよい | |

| 2 | 付近見取図 | 1/2,500 | ・方位、道路および目標となる地物 | |

| 3 | 公図の写し | ・地番、地目、所有者名を記すこと。

・隣接地においても上記と同様のこと。 ・国有財産(里道、水路)を明確に着色のこと。 ・公図の転写年月日(3箇月以内)および転写者を明記のこと。 ・公図の所在する法務局名を明記のこと。 | ・道路位置指定を受けようとする区域および隣接地(位置指定区域内を緑色で着色のこと。) | |

| 4 | 現況図 | 1/200以上 | ・方位

・位置指定区域の境界 ・位置指定道路の位置 ・既存道路の位置、有効幅員、種別 ・既存排水施設の位置、形状、水の流れの方向 ・位置指定区域内および隣接地の地名地番、地目、所有者名、形状(高低差等) | ・位置指定区域の境界線は赤色で明示すること。 |

| 5 | 造成計画平面図 | 1/200以上 | ・方位

・位置指定区域の境界 ・位置指定道路の位置、形状、勾配、延長、有効幅員、計画高 ・位置指定区域内の建築物の敷地割、建築物の敷地の地盤高、擁壁の位置、構造 ・位置指定区域内および周辺の既存道路の位置 ・位置指定区域周辺の地形地物 ・位置指定区域内外の側溝および下水管渠の位置ならびにそれらの排水流末の処理方法 ・縦横断面線の位置 | ・位置指定区域の境界線は赤色で明示すること。 |

| 6 | 造成計画断面図 | 1/200以上 | ・方位

・縦横断面の位置(原則として上記造成計画平面図における縦横断面と同一線上のものとして、その記号を記入) ・切土または盛土の高さ ・現況地盤高 ・計画地盤高 ・がけ、道路等の位置 ・切土、盛土の色別 ・官民境界確定線 ・位置指定区域の境界 | ・位置指定区域の境界線は赤色で明示すること。

・切土部は黄色、盛土部は赤色とすること。 |

| 7 | 給排水計画平面図 | 1/200以上 | ・方位

・位置指定区域の境界 ・給排水施設の位置、形状、内のり寸法 ・屋外消火栓の位置 | ・位置指定区域の境界線は赤色で明示すること。 |

| 8 | 道路断面図 | 1/200以上 | ・有効幅員、車道幅員、側溝等の寸法、勾配、舗装構造 | |

| 9 | 道路・排水構造図 | 1/50以上 | ・道路、排水施設の構造 | |

| 10 | 求積図 | 1/200以上 | ・位置指定区域の全体面積

・位置指定道路の面積 ・各建築物の敷地の面積 | 小数点第3位以下切り捨て、第2位まで表示単位:m2 |

| 11 | 土地登記事項証明書 | ・位置指定区域全体について添付すること。 | 申請時点のもの | |

| 12 | 現況写真 | ・出来る限り上部から撮影し、位置指定区域を赤枠で囲むこと。

・位置指定区域の周辺部(道路、河川、水路)も含めること。 ・カラー写真であること。 |

||

| 13 | その他の添付図書 | ・官民境界確定書および占用許可を要した場合は、その写し

・測量士、測量士補または土地家屋調査士の資格者証等の写し ・その他市長が必要と認める書類 |

||

注

1 申請書添付書類は、日本産業規格A列4番とする。

2 図面作成者は、一級建築士、二級建築士、木造建築士、測量士、測量士補または土地家屋調査士とする。

3 図面には記名をするものとする。

別表第2(第17条関係)

| No. | 名称 | 内容および記載事項 | 備考 | |

| 1 | 委任状 | 代理人の申請による場合 | 副は(写)でよい | |

| 2 | 位置指定に関する承諾書 | 位置指定道路となる土地の所有権者等、権利を有する者、土地所有権者等が事前申請時から変更されている場合は、変更後の土地所有権者等 | 副は(写)でよい | |

| 3 | 印鑑登録証明書 | ・位置指定道路となる土地の所有権者等、権利を有する者

・土地所有権者等が事前申請時から変更されている場合は、変更後の土地所有権者等 | 本申請時から3箇月以内のもの

副は(写)でよい |

|

| 4 | 道路位置指定に関する工事の検査済証 | 正・副とも(写) | ||

| 5 | 土地登記事項証明書および地積測量図 | 分筆されて地目が『公衆用道路』となっている土地の登記事項証明書(土地登記事項証明書の地積は、道路部分の実測面積と合うものでなければならない) | 本申請時から1箇月以内のもの

副は(写)でよい |

|

| 6 | その他の添付図書 | ・農地であった場合は、農地転用許可書等の写し

・公共用地(道路、里道、河川、水路、その他)に接続する部分は、これら管理者の境界確定書の写し、工事許可書または占用許可の写し ・私道に接続する場合は、公図に基づき所有者およびその他の権利者を確かめ、それら権利者の承諾書、印鑑登録証明書および当該道路の土地登記事項証明書 ・必要に応じて、排水放流承諾書 ・該当法令に基づく許可を証する書類(写) ・道路の維持管理誓約書(別記様式第8号) ・測量士、測量士補または土地家屋調査士の資格者証等の写し ・その他市長が必要と認める書類 | ||

| 7 | 添付図面等 | 付近見取図(1/2500程度) | 方位、道路および目標となる地物 | |

| 公図の写し | ・地番、地目、所有者名を記すこと。

・隣接地においても上記と同様のこと。 ・国有財産(里道、水路)を明確に着色のこと。 ・公図の転写年月日(3箇月以内)および転写者を明記のこと。 ・公図の所在する法務局名を明記のこと。 | |||

| 計画平面図(1/200) | ・方位

・地番および地番境界(道路部分のみでなく付近の敷地を含むこと。) ・位置指定区域内の建築物の敷地割、建築物の敷地面積(敷地別)、建築物の敷地の地盤高、擁壁の位置およびその構造 ・位置指定道路の位置、方向、形状、勾配、延長、有効幅員およびすみ切りならびに自動車の転回広場等 ・土地の高低差その他地形上特記すべき事項 ・既存道路の種類、名称、有効幅員等 ・排水経路図 ・求積図 | |||

| 道路縦横断面図 | 縦断勾配がある場合に限る。 | |||

| 指定道路調書 | 建築基準法施行規則別記第42号の24様式(書面および市長が定めるデータファイル形式の電子データにより提出すること。) | |||

注

1 申請書添付書類は、日本産業規格A列4番とする。

2 添付図面等は、日本産業規格A列4番または3番とし、正本に3部、副本に1部をそれぞれ袋に入れて申請書に添付すること。

3 図面作成者は、一級建築士、二級建築士、木造建築士、測量士、測量士補または土地家屋調査士とする。

4 図面には記名をするものとする。

別表第3(第18条関係)

| No. | 名称 | 内容および記載事項 | 備考 |

| 1 | 委任状 | 代理人の申請による場合 | 副は(写)でよい |

| 2 | 付近見取図(1/2,500) | ・方位、道路および目標となる地物 | |

| 3 | 公図の写し | ・地番、地目、所有者名を記すこと。

・隣接地においても上記と同様のこと。 ・国有財産(里道、水路)を明確に着色のこと。 ・公図の転写年月日(3箇月以内)および転写者を明記のこと。 ・公図の所在する法務局名を明記のこと。 | 道路位置指定を受けようとする区域および隣接地(位置指定区域内を緑色で着色のこと。) |

| 4 | 位置指定道路に関する承諾書 | ・変更する場合は、変更に係る位置指定道路の土地所有者およびその関係権利者、変更後新たに位置指定道路となる場合の当該道路部分の土地所有者およびその関係権利者ならびに変更に係る位置指定道路のみに接する土地所有者およびその関係権利者

・廃止する場合は、廃止する位置指定道路部分の土地所有者およびその関係権利者ならびに当該位置指定道路のみに接する土地所有者およびその関係権利者を含む。 | 副本は、写しでよいものとする。 |

| 5 | 印鑑登録証明書 | ・変更する場合は、変更にかかる位置指定道路の土地所有者およびその関係権利者、変更後新たに位置指定道路となる場合の当該道路部分の土地所有者およびその関係権利者ならびに変更にかかる位置指定道路のみに接する土地所有者およびその関係権利者

・廃止する場合は、廃止となる道路の所有者等、権利を有する者 | 本申請時から3箇月以内のもの

副は(写)でよい |

| 6 | 土地登記事項証明書 | ・廃止となる道路部分およびその指定廃止道路に隣接する敷地 | 本申請時から1箇月以内のもの

副は(写)でよい |

| 7 | 現況図(1/200) | ・方位

・地番および地番境界(道路部分のみでなく付近の敷地を含むこと。) ・位置指定区域内の建築物の敷地割、建築物の敷地面積(敷地ごと)、建築物の敷地の地盤高、擁壁の位置およびその構造 ・位置指定道路の位置、方向、形状、勾配、延長、有効幅員およびすみ切りならびに自動車の転回広場等 ・既存道路の種類、名称、有効幅員等・土地所有者等の明記 | |

| 8 | その他の添付図書 | ・測量士、測量士補または土地家屋調査士の資格証等の写し

・その他市長が必要と認める書類 |

注

1 申請書添付書類は、日本産業規格A列4番とする。

2 図面作成者は、一級建築士、二級建築士、木造建築士、測量士、測量士補または土地家屋調査士とする。

3 図面には記名をするものとする。

別図1(第7条関係)

標準道路断面図

※ 道路排水施設については、すべて有蓋とする。

(ただし、5mごとにグレーチング蓋を設置しなければならない。)

別図2(第7条関係)

○ 法第42条第2項に接道する位置指定道路の場合

○ 位置指定道路内に水路、里道がある場合

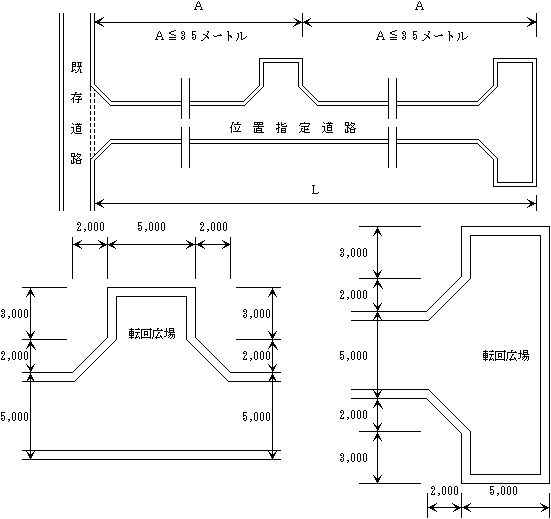

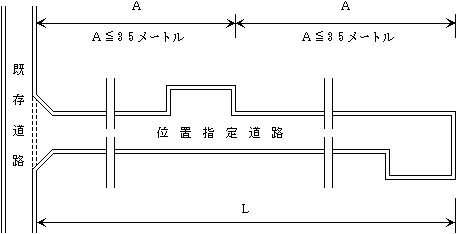

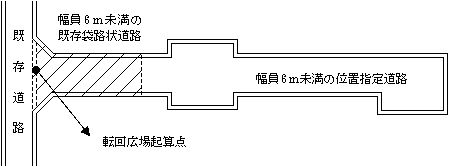

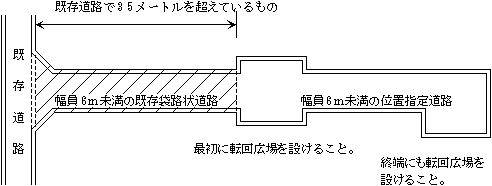

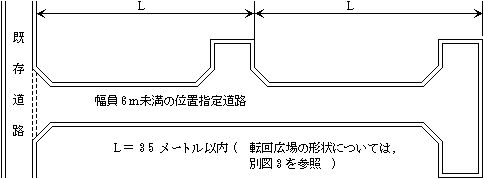

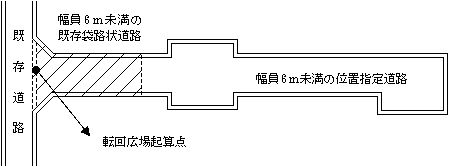

別図3(第7条、第9条関係)

1 転回広場の必要がない場合

2 転回広場の必要がある場合(1)

3 転回広場の必要がある場合(2)

4 転回広場の必要がある場合(3)

別図4(第8条関係)

両側すみ切りの場合

(すみ切り寸法)

| 位置指定道路幅員 | すみ切り長さ |

| 5m | 2.0m以上 |

| 6m | 2.5m以上 |

| 7m | 3.0m以上 |

| 8m | 3.5m以上 |

(公安委員会と協議を要します。)

幅員5メートルの場合

| Xの角度 | Aの長さ(mm) | Bの長さ(mm) | Cの長さ(mm) | Dの長さ(mm) |

| 120°以上 | ― | 3,000 | すみ切り不要 | |

| 110° | ― | 3,000 | 2,000 | ― |

| 100° | ― | 3,000 | 2,000 | ― |

| 90° | 2,000 | 2,828 | 2,000 | 2,828 |

| 80° | 2,000 | ― | ― | 3,000 |

| 70° | 2,000 | ― | ― | 3,000 |

| 60°以下 | すみ切り不要 | ― | 3,000 | |

B(またはD)を底辺とする二等辺三角形となるように築造すること。

別図5(第9条関係)

コンクリート排水施設

| ---------- |

設計条件:L交通 設計CBR6

浸透性を持たすため表層は、排水性アスコンとし路盤の下にフィルター層として、砂15cmを設ける。

| 側溝は、現場打ちの場合は国土交通省制定の『土木構造物標準設計』に基づき、位置指定道路の両側に設けるものとし、工場製品を用いる場合は可変側溝またはU型タイプとする。ただし、国土交通省基準が現場に即応しない場合は、別途協議するものとする。 |

| ・側溝蓋については、T-25とし、5mごとにグレーチング蓋(細目タイプ、滑止め、ゴム付き)とすること。 |

| ・横断溝については、横断タイプ(グレーチング[T-25、固定式、細目タイプ、滑止め、ゴ厶付き])または重圧管(径300φ以上)とすること。 |

別図6(第9条関係)

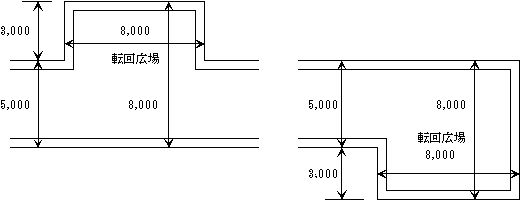

1 位置指定道路が袋路状道路である場合は、下記の要領で転回広場を築造するものとする。

2 位置指定道路が既存道路(建築基準法施行令第144条の4第1項第1号の規定が適用される以前に築造された位置指定道路)に接続する場合で、その道路が35メートルを超えていない時、新たに築造しようとする道路の転回広場については、既存道路の起点からの延長を含み、施行令の規定どおりの転回広場を設けることにより、位置指定道路の築造を認めるものとする。

道路延長が既存道路の起点を含み35mを超えない場合は、転回広場は必要ないが、35mを超える場合は、その既存の起点から35m以内ごと(既存道路上に転回広場は必要ない)およびその終端にも転回広場を設けること。

3 位置指定道路が既存道路(同上)に接続する場合で、その道路が35メートルを超えている時、新たに築造しようとする道路の転回広場については、その築造道路の開始部およびその終端に転回広場を設けることにより、位置指定道路の築造を認めるものとする。