○彦根市立認定こども園管理運営規則

| (平成29年3月24日規則第12号) |

|

(趣旨)

第1条 この規則は、彦根市立認定こども園設置条例(平成29年彦根市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、彦根市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 法第20条第1項の規定により法第19条第1号の認定を受けた小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第20条第1項の規定により法第19条第2号の認定を受けた小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 法第20条第1項の規定により法第19条第3号の認定を受けた小学校就学前子どもをいう。

(目的および運営方針)

第3条 認定こども園は、小学校就学前子どもに対し、教育および保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うことを目的とする。

2 認定こども園は、彦根市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年彦根市条例第34号)その他関係法令を遵守し、次条に規定する事業を実施するものとする。

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第9条各号に掲げる目標を達成するための教育および保育の提供

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(3) 時間外保育事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、一時預かり事業、預かり広場事業その他の市長が必要と認める事業

2 前項第1号の保育は、法第20条第3項に規定する保育必要量(同条第1項の規定による認定がなされていない小学校就学前子どもにあってはこれに相当するものとして市長が定める保育の量、第9条第2項第2号に掲げる小学校就学前子どもにあっては法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間および期間における保育の量)の範囲内のものとする。

(定員)

第5条 認定こども園の定員は、次の表のとおりとする。

| 認定こども園の名称 | 1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども | 計 | |

| 1歳未満 | 1歳以上3歳未満 | ||||

| 彦根市立平田こども園 | 110人 | 60人 | 6人 | 24人 | 200人 |

(開園時間)

第6条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、園長は、必要があると認めるときは、これを伸縮することができる。

(休園日)

第7条 認定こども園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日までならびに1月2日および3日

2 認定こども園における教育の提供は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる日においても行わない。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日(4月1日から同月7日までの日をいう。)

(3) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)

(4) 冬季休業日(12月24日から1月6日までの日をいう。)

(5) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)

(教育の提供に係る学期)

第8条 認定こども園における教育の提供に係る学期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(利用資格)

第9条 認定こども園を利用し、教育を受ける資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子どもおよび2号認定子どもに該当する小学校就学前子ども

(2) その他市長が特に教育を行う必要があると認める小学校就学前子ども

2 認定こども園を利用し、保育を受ける資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 2号認定子どもおよび3号認定子どもに該当する小学校就学前子ども

(2) 1号認定子どもに該当する小学校就学前子どもであって、市長が地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育を行う必要があると認めるもの

(3) その他市長が特に保育を行う必要があると認める小学校就学前子ども

(利用の開始)

第10条 認定こども園は、教育・保育給付認定保護者からの利用の申込みを受け、当該認定こども園の利用が承認されたときは、教育および保育の提供を開始するものとする。この場合において、2号認定子どもおよび3号認定子どもについては、利用の調整を行うものとする。

(利用の終了)

第11条 認定こども園は、次の各号のいずれかに該当したときは、教育および保育の提供を終了するものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者から利用の中止の申出があったとき。

(2) 前条の規定により認定こども園の利用を承認された小学校就学前子ども(以下「利用子ども」という。)が小学校に就学したとき。

(3) 利用子どもが第9条に規定する利用資格を有しなくなったとき。

[第9条]

(4) 次条の規定により利用の承認が取り消されたとき。

(利用の承認の取消し)

第12条 市長は、利用子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく長期間教育および保育を受けた実績がないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(3) その他当該利用子どもに教育および保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。

(利用者負担額その他の費用)

第13条 利用子どもが教育・保育給付認定子どもであるときは、条例第4条第1項の規定により、教育・保育給付認定保護者から利用者負担額として保育料を徴収する。

[条例第4条第1項]

2 1号認定こどもおよび2号認定こどもの保育料の額は、0円とする。

3 3号認定こどもの保育料の額は、彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則(平成27年彦根市規則第21号)第3条、第4条および別表に定めるところによる。

4 第1項に規定するもののほか、認定こども園は、特定教育・保育等の提供における便宜に要する費用のうち、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当であると認められる費用を、教育・保育給付認定保護者から徴収することができる。この場合において、便宜の提供に当たっては、あらかじめ教育・保育給付認定保護者に対し当該便宜の内容および費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(職員)

第14条 条例第3条の規定により、認定こども園に、園長および保育教諭のほか、副園長、主幹保育教諭その他職員を置く。

[条例第3条]

2 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長を助け、園長の命を受けて園務をつかさどる。

4 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

5 主幹保育教諭は、園長および副園長を助け、利用子どもの教育および保育をつかさどり、ならびに保育教諭その他の職員に対して教育および保育の充実のために必要な指導および助言を行う。

6 保育教諭は、利用子どもの教育および保育をつかさどる。

(専決事項)

第15条 園長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 教育・保育課程に関すること。

(2) 認定こども園の維持管理に関すること。

(3) 彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)および彦根市教育委員会事務局事務専決規程(昭和46年彦根市教育委員会訓令第1号)に規定する課長の専決事項

2 前項に掲げる事務であって、異例または重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(公印)

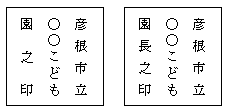

第16条 認定こども園に次の公印を備え、園長がこれを保管する。

| (○○には、認定こども園の名称を入れる。) |

(設備および運営)

第17条 認定こども園の設備および運営については、滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年滋賀県条例第72号)の規定によるものとする。

(教育および保育の内容)

第18条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める要領をいう。)に規定する教育および保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、認定こども園の実情に応じて創意工夫を図り、認定こども園の機能および質の向上に努めなければならない。

(利用子どもに対する処遇方針)

第19条 利用子どもの教育および保育に当たっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の理念に基づき、心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、利用子どもの国籍、身上、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

(保育の停止)

第20条 市長は、利用子どもが感染症にり患したときその他特に必要があると認められるときは、当該利用子どもの教育および保育を停止することができる。

(給食)

第21条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、利用子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 給食は、前項の規定によるほか、食品の種類および調理方法については、栄養ならびに利用子どもの身体的状況および嗜好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

(健康管理)

第22条 利用子どもには、利用時の健康診断および年2回定期健康診断を実施し、記録をしておかなければならない。

2 職員の健康診断は、年1回以上実施するものとし、調理員および乳児担当の保育教諭にあっては、毎月検便を実施するものとする。

(利用児童の生活)

第23条 認定こども園の構造設備は、採光、換気等利用子どもの保健衛生に留意するとともに、危険防止に十分な措置を講じなければならない。

2 利用子どもの使用する居室、便所、食器等については、常に清潔に保たなければならない。

(施設、設備および備品の管理保全)

第24条 園長は、認定こども園の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより前項の職務を分掌するものとする。

(毀損または亡失)

第25条 園長は、認定こども園の施設、設備または備品が毀損し、または亡失したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(施設の目的外利用)

第26条 認定こども園の施設は、認定こども園法第26条において読み替えて準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定および社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の運営上支障のない限り、社会教育その他公共のための利用に供することができるものとする。

2 社会教育法第47条第1項の規定に基づき、前項に規定する認定こども園の施設の利用の許可に関する権限を園長に委任する。

3 前項に規定するもののほか、第1項に規定する認定こども園の施設の利用は、彦根市立学校の目的外使用に関する規則(昭和56年彦根市教育委員会規則第7号)に規定する幼稚園の学校施設の使用許可の例による。

(緊急時における対応方法)

第27条 認定こども園は、利用児童の疾病、傷害等で急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を利用子どもの保護者および市長に速やかに報告しなければならない。

2 認定こども園は、教育および保育の提供を行っているときに事故が発生した場合は、利用子どもの保護者、市長等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 認定こども園は、事故の状況および事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第28条 園長は、自然災害、火災その他の防災対策については、計画的な防災訓練および設備改善を図り、利用子どもの安全に対して万全を期さなければならない。

2 認定こども園においては、少なくとも月1回以上の避難訓練および消火訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置)

第29条 認定こども園は、利用子どもの人権の擁護および虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(時間外保育事業)

第30条 第4条第1項第3号の時間外保育事業(以下この条において「時間外保育事業」という。)は、利用子どもがやむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間(休園日を除く。)に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 時間外保育事業の実施時間は、午後6時30分から午後7時までとする。ただし、園長が特に必要があると認めるときは、実施時間を変更することができる。

3 時間外保育事業を利用しようとする児童の保護者は、利用希望日の属する月の前月の25日までに延長保育利用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を園長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により緊急に時間外保育事業を利用しようとする場合は、この限りでない。

4 園長は、申込書を受理した場合は、その利用の可否を決定し、延長保育利用承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

5 時間外保育事業を利用する保護者は、条例の定めるところにより延長保育料を納入しなければならない。

6 前項の延長保育料は、当該延長保育料に係る時間外保育事業を利用した日の属する月の翌月の末日までに納入しなければならない。

7 延長保育料に未納がある保護者は、時間外保育事業を利用することができない。

(準用等)

第31条 この規則に規定するもののほか、認定こども園における法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る教育の実施に関する事項は、彦根市立幼稚園管理運営規則(平成27年彦根市教育委員会規則第14号)第3条第2項、第5条、第7条から第10条まで、第13条から第16条までおよび第19条の規定を準用する。この場合において、同規則第13条第3項および第4項中「条例」とあるのは「彦根市認定こども園設置条例(平成29年彦根市条例第1号)」と、同項中「この規則」とあるのは「彦根市認定こども園管理運営規則(平成29年彦根市規則第12号)第31条第1項において準用するこの規則」と読み替えるものとする。

2 この規則に規定するもののほか、認定こども園における1号認定子どもに係る預かり広場使用料の徴収、過誤納金の還付および減免については、彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の例による。

3 この規則に規定するもののほか、認定こども園における3号認定子どもに係る保育料については、彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則の定めるところによる。

4 この規則に規定するもののほか、認定こども園における一時預かり利用料については、彦根市一時預かりの実施に関する規則(平成17年彦根市規則第82号)の定めるところによる。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

付 則(平成29年6月28日規則第42号)

|

|

この規則は、平成29年6月28日から施行する。

付 則(平成31年4月1日規則第29号)

|

|

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付 則(令和元年10月1日規則第16号)

|

|

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の彦根市立認定こども園管理運営規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

付 則(令和5年6月26日規則第49号)

|

|

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(令和6年4月1日規則第22号)

|

|

この規則は、令和6年4月1日から施行する。