中山道・鳥居本宿場町

鳥居本宿場町

- 江戸より第六十三宿、百十七里三十四町(約468キロメートル)

- 京へ十七里二十四町(約70キロメートル)

中山道は、かっての東山道で、ほとんどが山道です。近江路に入っても、伊吹山麓の柏原宿、醒井宿をたどり、山間の番場宿にいたります。そして、この番場宿の山坂を登り、頂きの「摺針峠(すりはりとうげ)」に着くと、一気に視野は180度となり、西方に湖東平野とその先に琵琶湖が雄大な広がりを見せます。その峠の傍らには、昔の旅人が一息つき、琵琶湖を眺めていたという「望湖堂」という茶屋がありました。残念なことに、この建物は平成三年の火事で焼失しました。

摺針峠(すりはりとうげ)

摺針峠には、弘法大師にちなむ逸話が残されています。

「道はなほ学ぶることの 難(かた)からむ 斧を針とせし人もこそあれ」

その昔、まだ修行中の弘法大師がこの峠にさしかかったとき、白髪の老婆が石で斧を磨ぐのに出会います。聞くと、一本きりの大切な針を折ってしまったので、斧をこうして磨いて針にするといいます。そのとき、ハッと悟った大師は、自分の修行の未熟さを恥じ、修行に励んだと言います。

その後、再びこの峠を訪れた大師は、明神に栃餅を供え、杉の若木を植え、この一首を詠んだと伝えます。この後、峠は「摺針峠(磨針峠)」と呼ばれるようになりました。

手前の番場宿から摺針峠にさしかかる直前にある道しるべ。

左は、番場・醒井、向かうは、摺針峠・彦根と刻まれている。

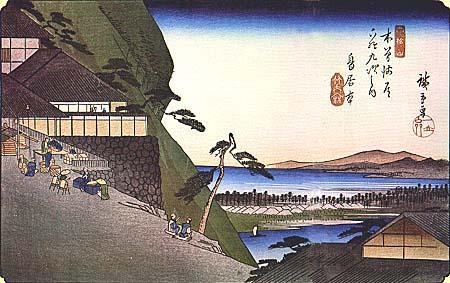

望湖堂

峠の傍らにたたずむ望湖堂からは、往時は琵琶湖が一望できたようで、中山道随一の名勝と言われていました。かって、この茶屋の名物は、弘法大師が供えた栃餅が受けつがれ、旅人たちにもてはやされていました。また江戸時代後期には「皇女和宮」が休憩されたというエピソードも残っています。

左の家構は、焼失した「望湖堂」跡に建てられたものです。

当時は前方まで入り江が見えました。

広重が描く摺針峠(左が望湖堂)

旅人の像

鳥居本宿場町の北入口に最近になって建てられた昔の旅人の像

鳥居本宿

摺針峠を一気に下ると、すぐ鳥居本の宿場街が、軒並みをつらね、いまなお、旅情あふれる面影を残します。

北入口には松並木があり、宿場の最初の曲がり角には、江戸期から今日に至るまで懐中胃薬「赤玉神教丸」を製造販売している有川家の豪壮な家構えが、いまもそのまま残っています。

さらに中央部に進むと雨合羽を商っていた古い看板が軒先につり下がっています。鳥居本宿は本陣1件、脇本陣2件、旅籠35件を数えた宿場で、多賀大社の鳥居がここにあったことからその名がついたと伝えます。

また、朝鮮人街道、北国街道が分岐する交通の要衝として栄えました。

懐中胃薬「赤玉神教丸」を製造販売している有川家の豪壮な家構えは、今も、どっしとした風格を漂わせている。

合羽と同じ形をした木製看板「本家・合羽所」と書かれている。

上品寺(じょうぼんじ)

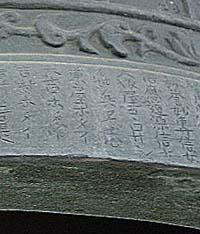

懐中薬の有川家の左脇の路地を突き抜け国道8号を渡ると、歌舞伎で演じられる「法界坊和尚」の鐘が残る上品寺があります。遠い江戸から大八車に乗せて、この地まで運んだという鐘は、吉原の花魁(おいらん)たちの浄財を受け、悲運の遊女たちを供養するために作られたといいます。

その鐘には、遊女たちを含めた寄進者たちの名前が刻まれています。歌舞伎での法界坊は、破戒坊として演じられていますが、じっさいは全く逆で、遊女を救った良いお坊さんでした。

吉原の遊女の名が刻まれている鐘

石碑

鳥居本宿の南はずれ、右は「彦根道」とかかれているが「朝鮮人街道」でもある。

近江鉄道駅舎

国道8号沿いにある昭和6年建築の近江鉄道駅舎(鳥居本駅)

更新日:2024年09月02日