子どもと本をたのしもう 本選びのポイント

1 読み継がれている本

出版されてから少なくとも20年(成人式を迎えた本)以上経つものは、子どもたちが、楽しみながら読み続けてきた本です。一見、地味で古いと感じるような本でも、十分子どもたちが納得して楽しむ内容になっているものが多くあります。本の後ろの奥付という出版年などが書いたところを見てください。初版と言って、初めて出版された年から20年以上たち、何度も出版されているものが、読み継がれている本です。

たとえばこんな本

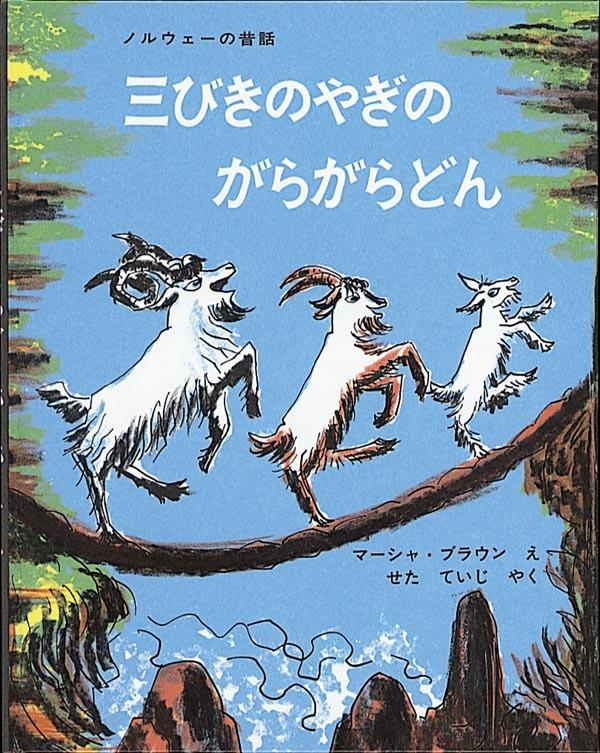

『三びきのやぎのがらがらどん』

マーシャ・ブラウン 絵 / 瀬田 貞二 訳

福音館書店 1965年

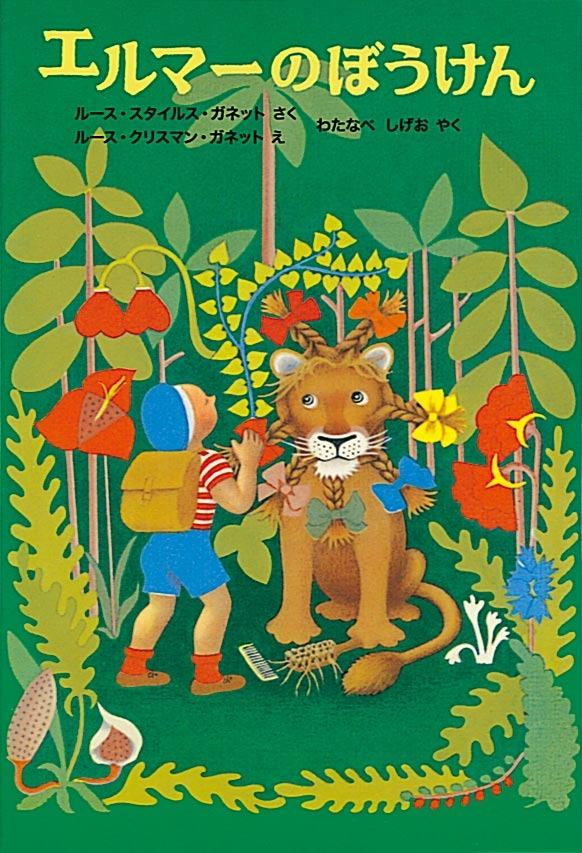

『エルマーのぼうけん』

ルース・スタイルス・ガネット 作

渡辺 茂男 訳 / ルース・クリスマン・ガネット 絵

福音館書店 1963年 (読み物)

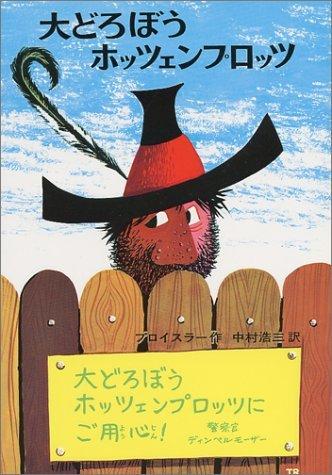

『大どろぼうホッツェンプロッツ』

オトフリート・プロイスラー 作

中村浩三 訳

偕成社 1975年 (読み物)

2 話しの筋が通っている本

主人公の行動や気持ちが、納得のできる展開で、ていねいに書かれている本を選びましょう。納得ができる展開のお話を読んでいると、先を推測したり、登場人物のつながりを考えたりしながら読むようになります。論理的に物事を考えたり、筋道立てて考えたりする思考力が育ちます。

たとえばこんな本

『エルマーのぼうけんシリーズ』

ルース・スタイルス・ガネット 作

渡辺 茂男 訳 / ルース・クリスマン・ガネット 絵

福音館書店 1963年 (読み物)

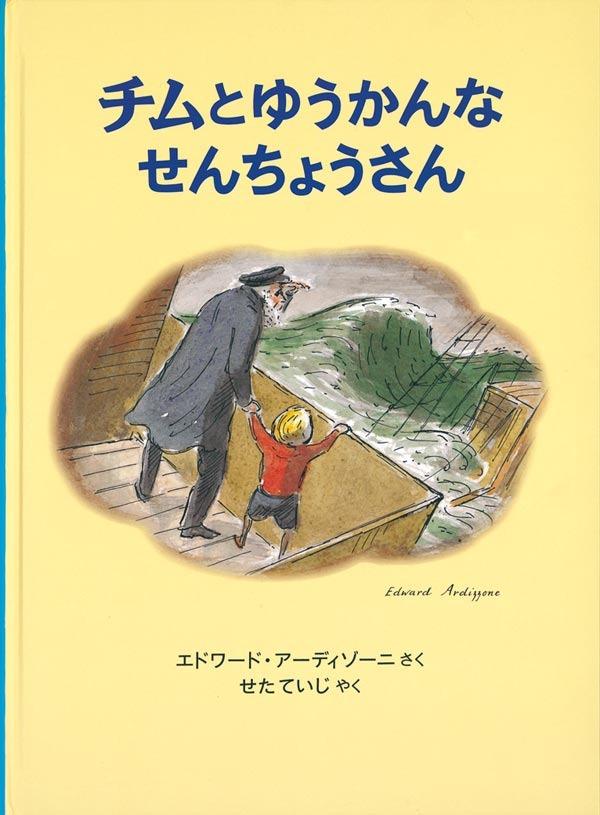

『チムとゆうかんなせんちょうさん』

エドワード・アーディゾーニ 作 / 瀬田 貞二 訳

福音館書店 1980年

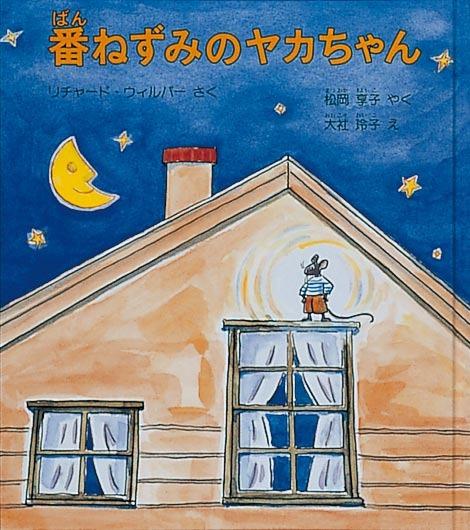

『番ねずみのヤカちゃん』

リチャード・ウィルバー 作 / 松岡 享子 訳

大社 玲子 絵

福音館書店 1992年 (読み物)

3 感情体験のできる本

主人公が困難な状況を乗り越えていく、うれしい出会いや成長のある物語を選びましょう。読み進めていくうちに、子どもはまるで自分が主人公になったような気持ちになります。共感したり自分なりの考えをもったりすることで、豊かな心が育ちます。

たとえばこんな本

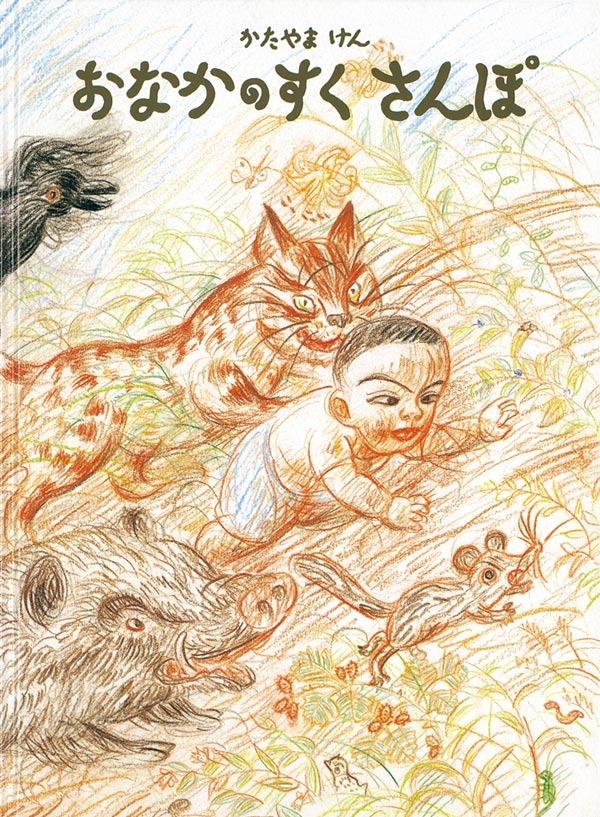

『おなかのすくさんぽ』

片山 健 作

福音館書店 1992年

『エーミールと探偵たち』

ケストナー 作 /小松 太郎 訳

トリヤー 絵

岩波書店 1962年 (読み物)

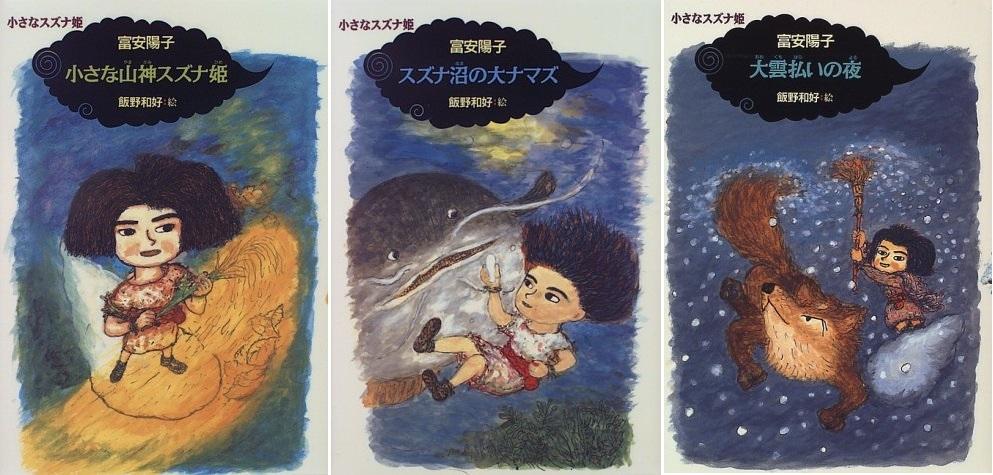

『小さな山神スズナ姫シリーズ』

富安陽子 作/ 飯野和好 絵

偕成社 1996年 (読み物)

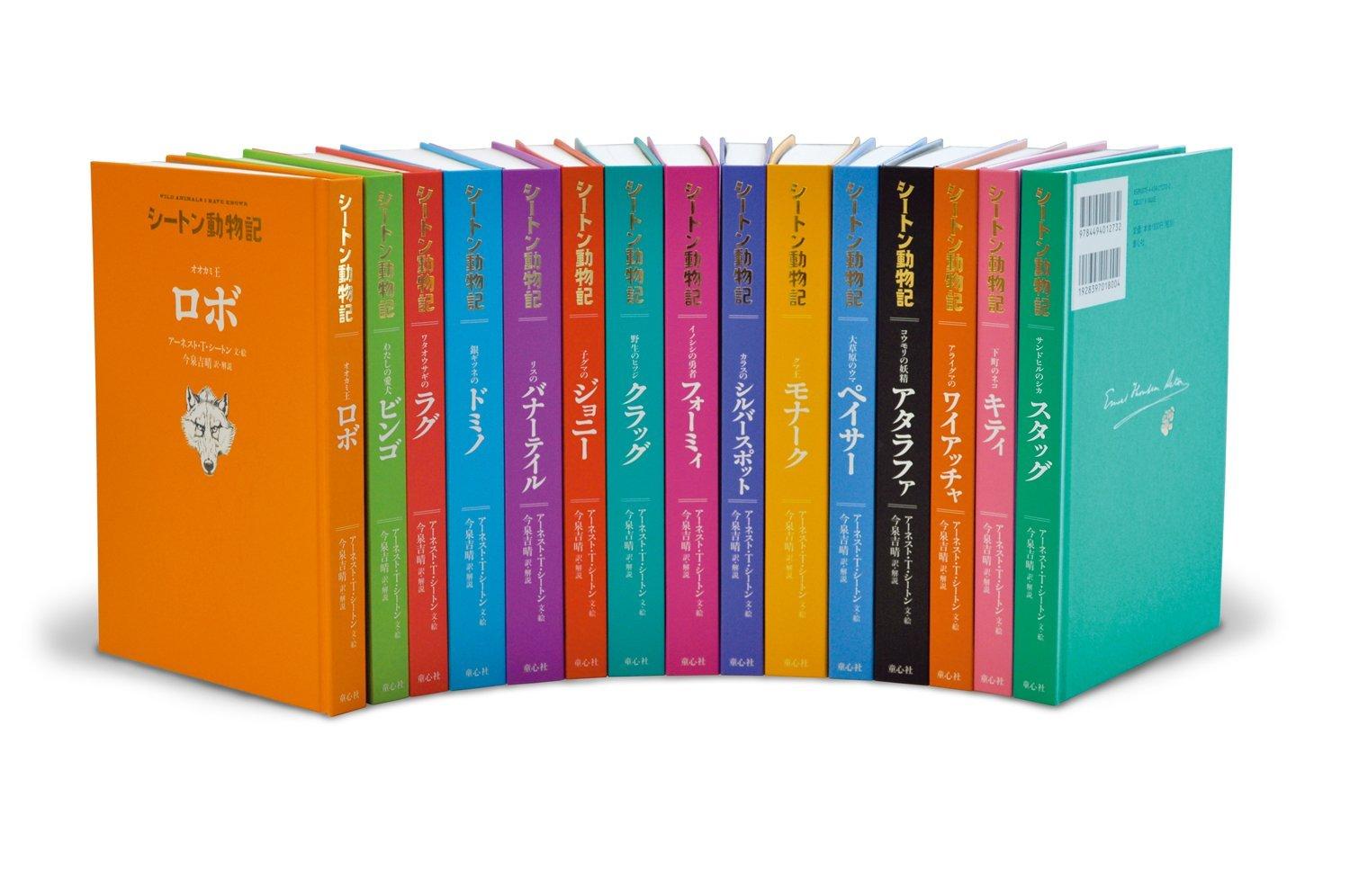

『シートン動物記シリーズ』

アーネスト・T・シートン 作絵/今泉吉晴 訳・解説

童心社 2010年 (読み物)

4 生きる知恵が身につく本

子どもたちは、楽しいものや面白いものを求める傾向がありますが、知的好奇心を満たしてくれるお話にも大変興味があります。動植物や自然の神秘や雄大さに触れたり、世の中の仕組みに関わる本を読んだりすることで、知的理解が深まり、毎日の生活につながる智恵を得ることができます。

たとえばこんな本

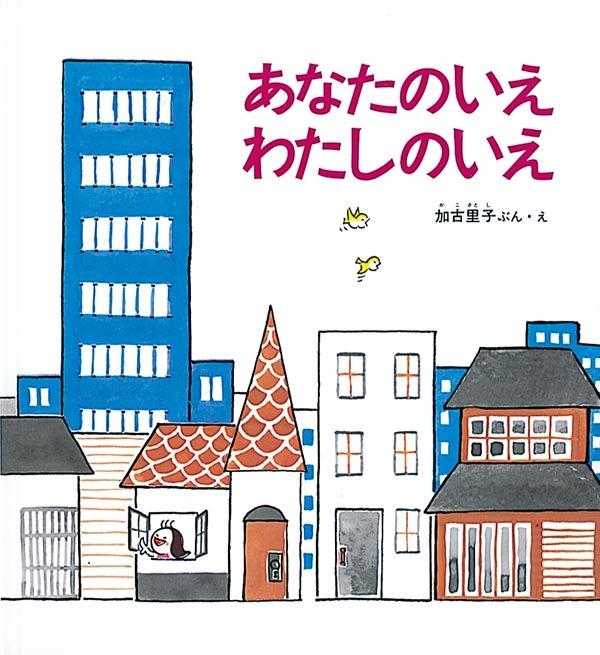

『あなたのいえ わたしのいえ』

加古 里子 文・絵

福音館書店 1972年

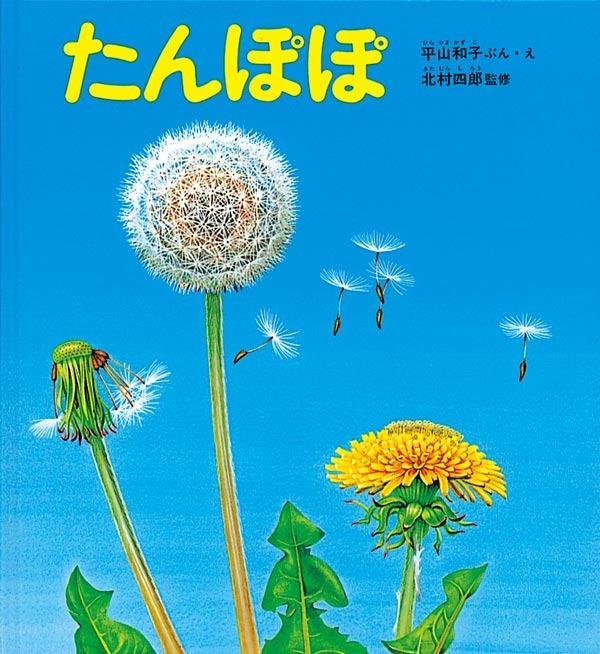

『たんぽぽ』

平山 和子 文・絵 / 北村 四郎 監修

福音館書店 1976年

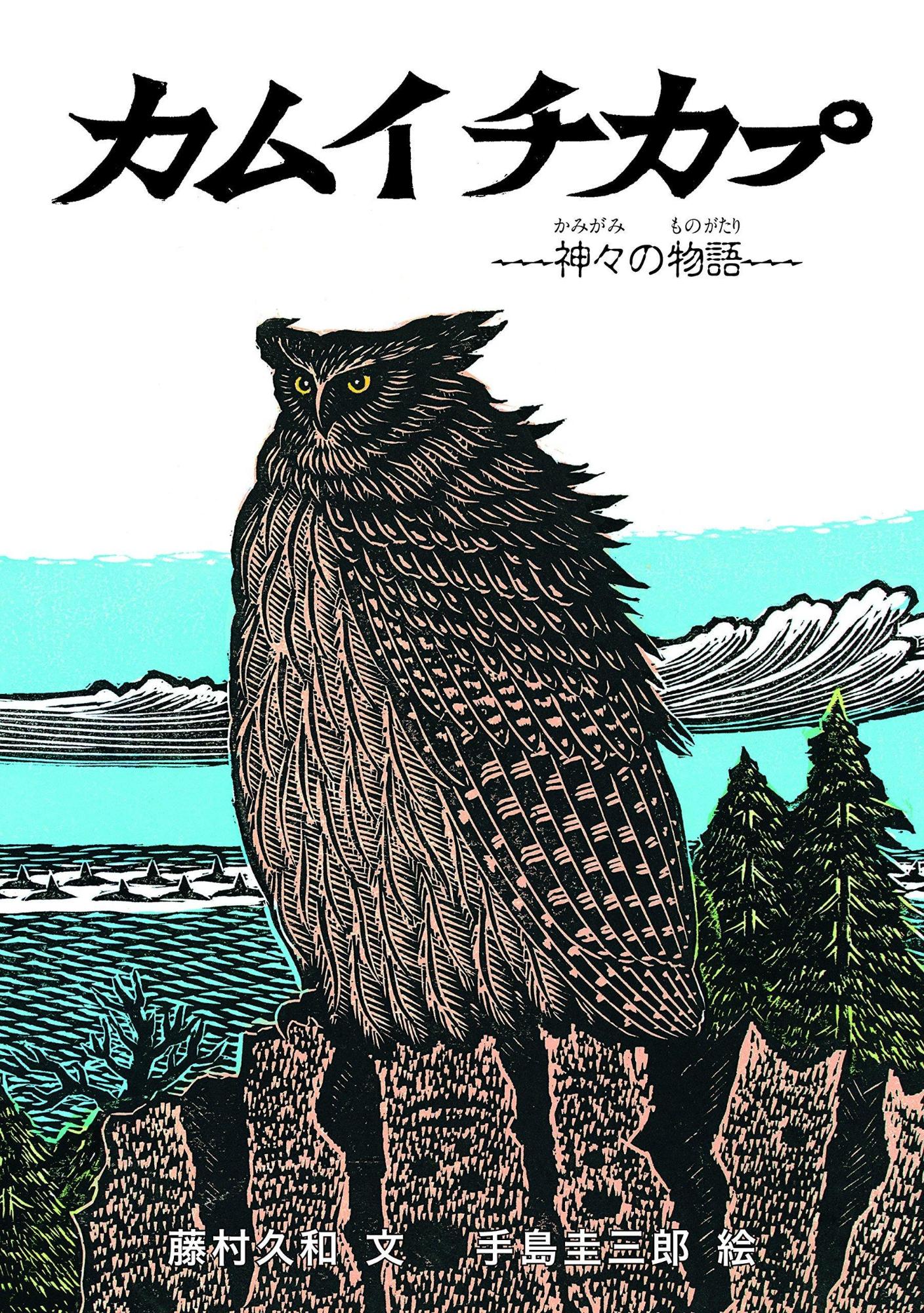

『カムイチカプ』

藤村 久和 作 / 手島 圭三郎 絵

絵本塾出版 1984年

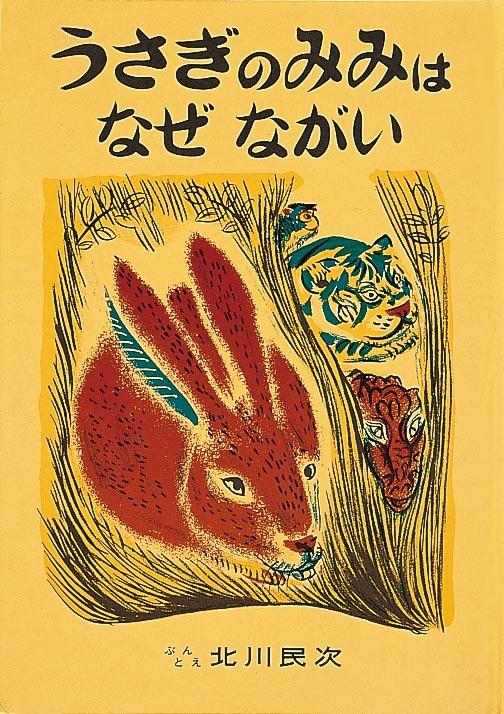

『うさぎのみみはなぜながい』

北川 民次 文・絵

福音館書店 1962年

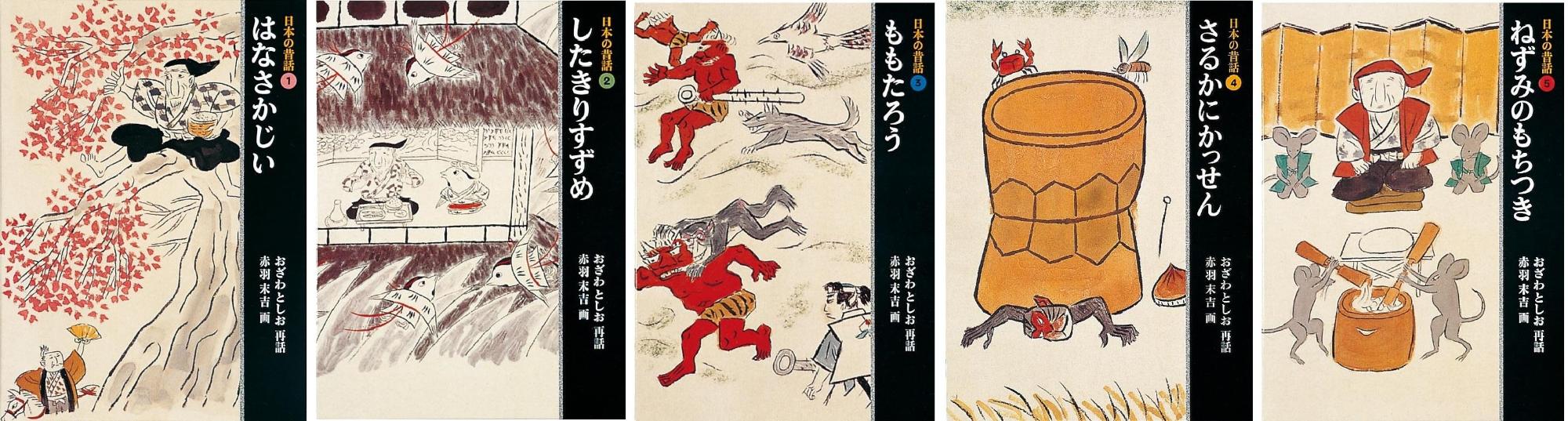

『日本の昔話(1)~(5)』

小澤 俊夫 再話 / 赤羽 末吉 画

福音館書店 1995年 (読み物)

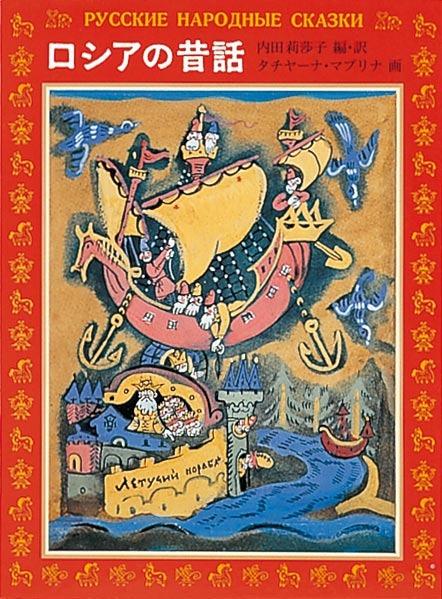

『ロシアの昔話』

内田 莉莎子 編・訳 / タチヤーナ・A・マブリナ 画

福音館書店 1989年 (読み物)

5 心の栄養になる本

人の思いやりや優しさを感じたり、人と人との絆を感じたりできるような本を選びましょう。愛情に満ちた本を読むことで、子どもは人の温かさに気づき、安心感に包まれるでしょう。また、互いに支え合って生きていることを知ることで、ひとりではない心強さを感じるでしょう。このようにして、本を通して少しずつ心の中にため込まれた人としての温かみは、やがてその子の考え方のもととなり、生きて働く力となるでしょう。

たとえばこんな本

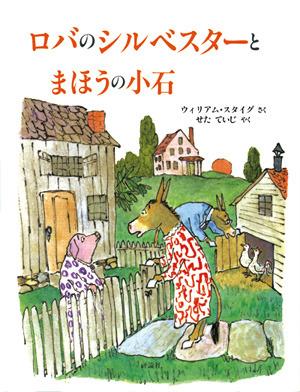

『ロバのシルベスターとまほうの小石』

ウィリアム・スタイグ 作 / せたていじ 訳

評論社 2006年

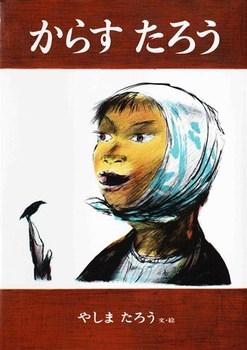

『からすたろう』

八島 太郎 作

偕成社 1979年

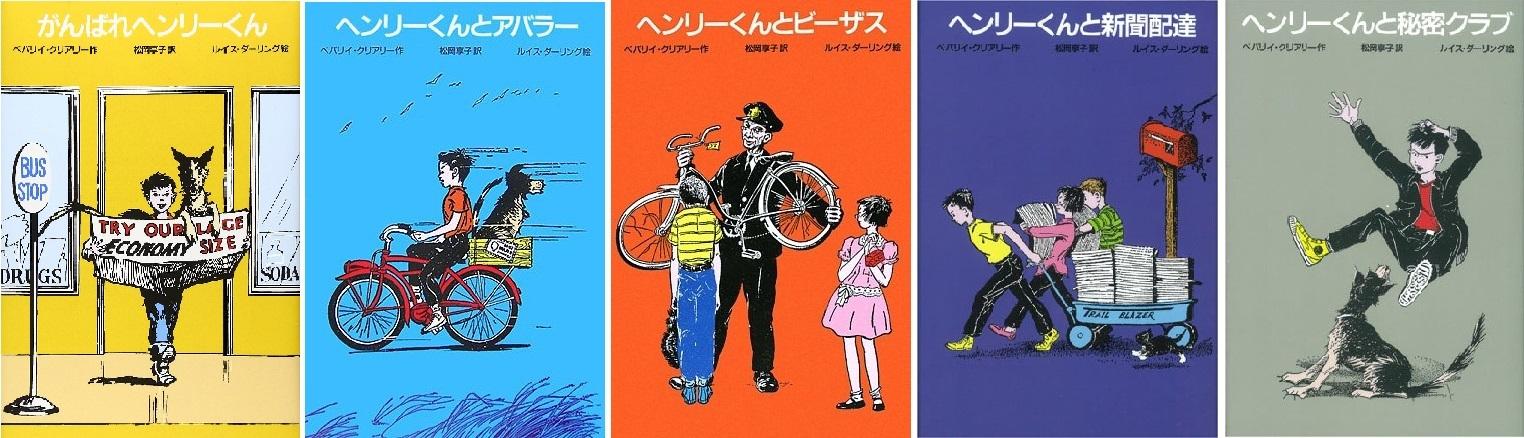

『がんばれヘンリーくんシリーズ』

ベバリイ・クリアリー 作/松岡享子 訳

ルイス・ダーリング 絵

学研 1976年 (読み物)

6 言葉遊び、言葉への関心を高める本

言葉遊びを通して、子どもは言語への関心を高めます。言葉の音・リズム・意味・組み合わせなどを楽しんだり、美しさに気づいたりする本を選びましょう。

たくさんの言葉に触れて意味を理解していくうちに、使い方が正しいかどうかを直感的に判断する力や、ニュアンスがあっているかを判断する力が身についていきます。次第に言葉に対する感受性が豊かになり、使える言葉の数が増えていきます。

たとえばこんな本

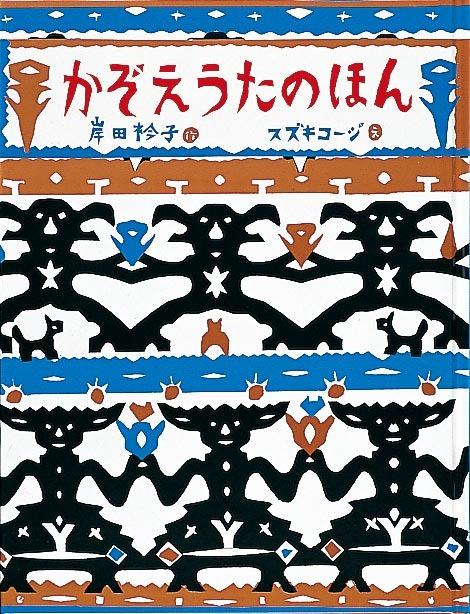

『かぞえうたのほん』

岸田 衿子 作 / スズキ コージ 絵

福音館書店 1990年

『これはのみのぴこ』

谷川 俊太郎 作 / 和田 誠 絵

サンリード 1979年

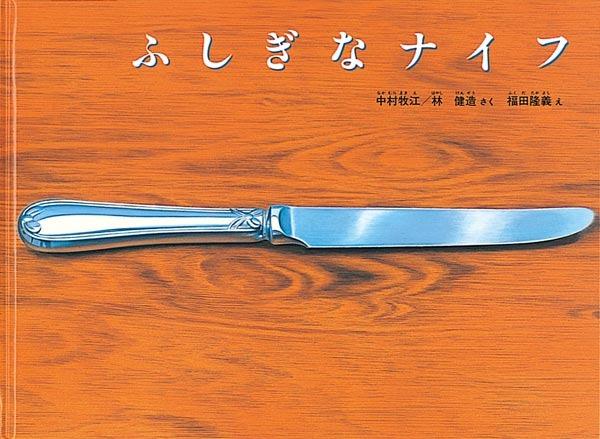

『ふしぎなナイフ』

中村 牧江 作 / 林 健造 作 / 福田 隆義 絵

福音館書店 1997年

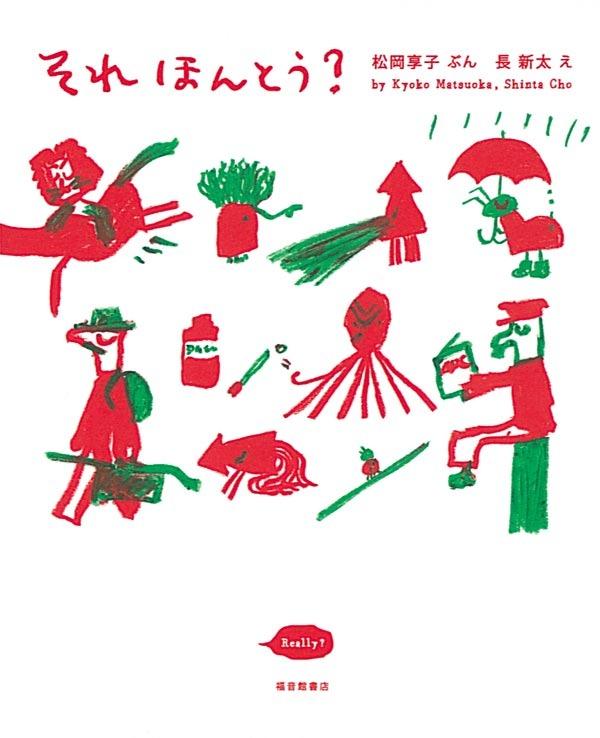

『それ ほんとう?』

松岡 享子 文 / 長 新太 絵

福音館書店 1979年 (読み物)

☆本をかりられる場所→彦根市立図書館へ

更新日:2024年09月02日