生き物に関するよくある質問

生活環境課に寄せられる生き物に関する問い合わせの中で、よくあるものをご紹介します。

Q1.見たことも無い動物がうろついている。襲ってきたりしないか?

基本的に、こちらから追い詰めたりしない限り、動物の方から襲ってくることはありません。しかし病気や寄生虫を宿している場合がありますので、むやみに追いかけたり、捕まえたりしないようにしましょう。

これまで、市内各所から幾度となく問い合わせがあり、現地で確認するとそのほとんどが病気やケガをしたタヌキでした。タヌキ以外にも、キツネ・ネコ・イタチ・ニホンアナグマ・アライグマ・ハクビシンといった野生動物が、彦根市内の至るところで生息しています。実は街中でも野生動物は、人の目に触れないように生きています。野生動物からすると、自分の何十倍も大きな人間は、恐ろしい存在でしかありません。しかし、子どもの場合はあまり警戒心がありませんし、病気やケガで弱っている場合には、人の前に現れる場合があります。

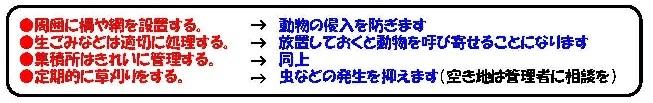

Q2.畑や自宅周辺に動物が出没する。来ないようにするには?

市内のある畑で撮影したところ、タヌキ・キツネ・ネコ・イタチなどいろんな動物が映っていました。畑などに動物が集まるのは、そこにエサとなるものがあるからです。野菜や果実、野菜くずなどを食べるために草食・雑食の動物や昆虫がやってきます。そしてその動物・昆虫を食べるために肉食・雑食の動物などもやってきます。そこにエサとなるものがある限り、絶えず動物たちはやってきます。

対処法としては、動物たちがエサを簡単に手に入れられないようにすることです。

Q3.天井裏に何か動物が侵入したようだ。どうしたらいい?

人家に動物が入り込む理由としては、ねぐらにしている、えさのネズミを求めてきた、春から夏頃なら子育て、冬なら越冬などが考えられます。縁の下や増改築した建物の継ぎ目、屋根の隙間などが侵入口となります。ほとんどの場合、動物に襲われるなどの直接的な被害はありませんが、放っておくと、糞尿などで悪臭がしたり天井が腐食することもあります。侵入口がある限り、動物は出入りしてしまいますので、根本的な対策が必要です。

根本的な対策としては、次のとおりです。

- 侵入口を見つける(縁の下・建物の継目・屋根の隙間など)。

- 動物を建物から追い出す。

- 追い出した後に、侵入口を塞ぐ。

なお、防除を生業とする専門業者があり、電話帳に「消毒業」という分類で記載があります。

専門的な知識と技術を駆使して、再発防止の対策まで実施されるため、市へ相談があった場合の、対応の選択肢の1つとして説明しています。

Q4.出没する動物を捕まえてもらえないか?

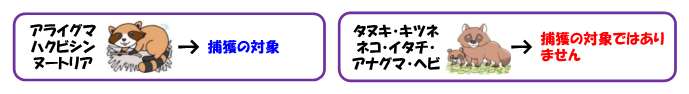

生活環境課では、アライグマ・ハクビシン・ヌートリアを捕獲しています。

その他の動物(タヌキ・キツネ・ネコ・イタチ・二ホンアナグマ・ヘビなど)は捕獲できません。

本来、法律で野生動物の捕獲は原則禁止されています。

ただし、アライグマとハクビシンとヌートリアに関しては、許可を得て生活環境課で捕獲しています。これらの動物は外来生物で、元々日本には生息していませんでした。人の手によって持ち込まれ、日本全国で繁殖し、古来より日本に生息する在来種を捕食するなどして、生態系に影響を与えています。アライグマとヌートリアは特定外来生物、ハクビシンは滋賀県指定外来種にそれぞれ指定されています。

私たちは、日本の在来種を守り、生態系を壊さないようにするために、捕獲しています。

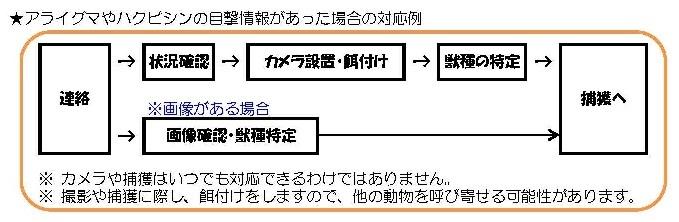

人家に出没するアライグマとハクビシンの目撃情報については、聞き取り情報や現場の痕跡、撮影された画像などがあればまず獣種の確認を行い、確認ができれば、屋外にわなを設置して捕獲を実施します。

獣種が不明な場合は、屋外に赤外線カメラを設置して動物の特定を行い、確認できれば捕獲します。

しかし、特定ができない場合や、特定できたとしてもアライグマとハクビシン以外の動物であれば捕獲できません。

可能であれば、獣の姿をカメラやビデオなどで撮影いただければ、画像で獣種を確認しますので、その後の対応も迅速に行うことができます。

野生動物の捕獲には「許可」が、わなの取扱には「免許」が、それぞれ必要です。

彦根市は、特定外来生物等の捕獲について、有害鳥獣駆除の許可を滋賀県知事から受けています。

また、わなの取扱については、当課の担当職員がわな免許を取得しております。

もし、自分でわなを設置して駆除をしようという場合は、許可と免許をお忘れなく。

Q5.ハチの巣の駆除をしてもらえないか?

ハチに限らず、アライグマやハクビシン以外の動物に関しては、当課では対応できません。それぞれの土地・建物の管理者での対応をお願いしています。

駆除に関しては、専門業者があり、電話帳では、「消毒業」または「ハチ駆除」という分類で掲載されています。また、自宅以外の場所については、その場所の管理者にご相談ください。

更新日:2024年09月02日