住宅用火災警報器を設置し適切に維持管理しましょう

火災が発生したときには、目で煙や炎を見たり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちという音を感じたり…と五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。

そこで、家庭での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが住宅用火災警報器です。

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。通常は、感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。 〔消防庁ホームページより引用〕

住宅用火災警報器は、あなたと家族を火災から守る切り札です。まだ設置していない世帯は、一日も早く設置しましょう。

消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました(平成16年6月2日公布)

- 新築住宅 平成18年6月1日から義務となっています。

- 既存住宅 平成23年6月1日から義務となっています。

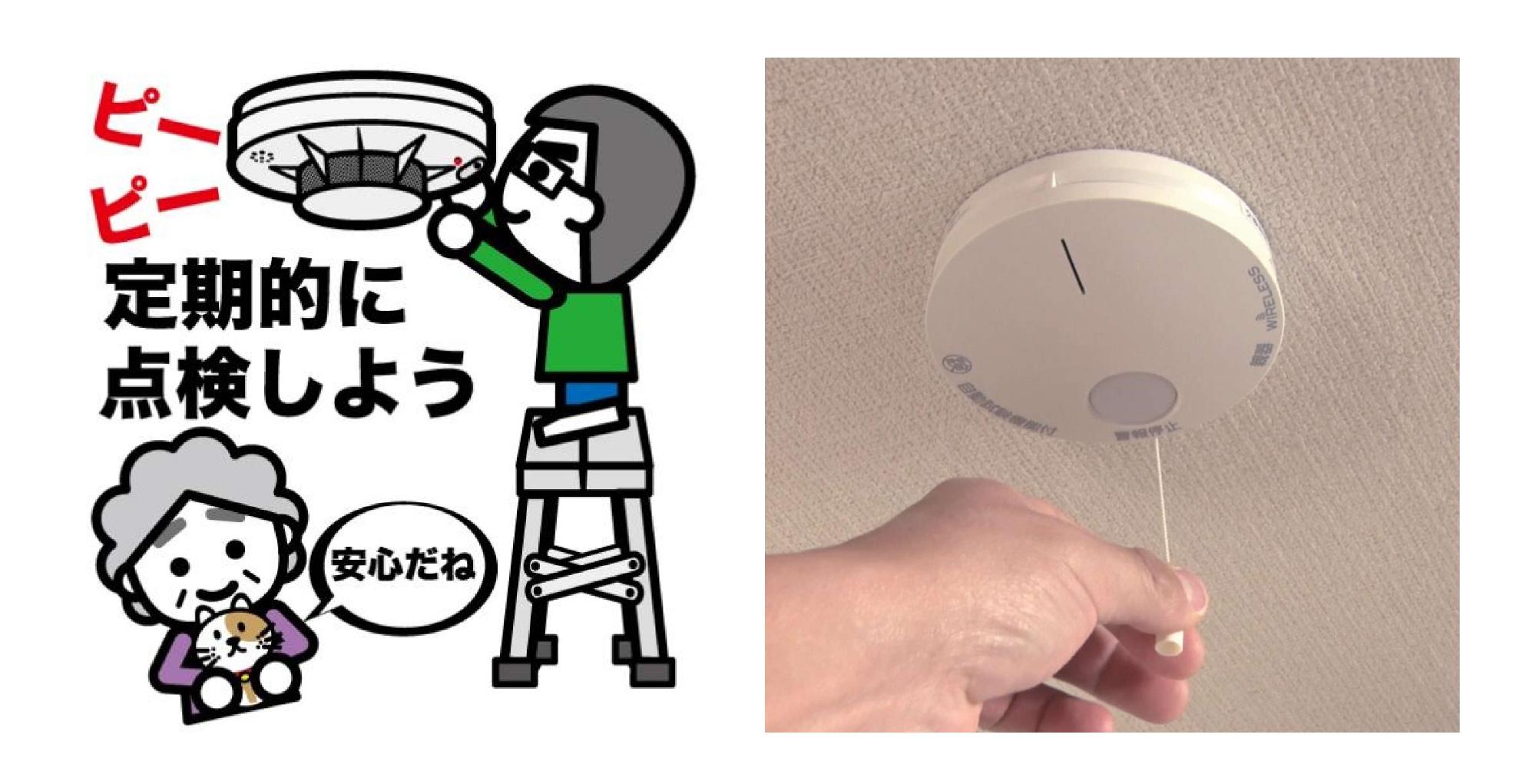

住宅用火災警報器の維持管理

住宅用火災警報器は、命を守る大切な機器です。設置していても「いざ」というときにきちんと作動しないと全く意味がありません。日ごろから点検とお手入れを心がけましょう。

火災ではないのに警報音がするとき

警報音が鳴っているけど火災ではないときは、火災以外の湯気や煙を感知している可能性があります。燻煙式殺虫剤や調理時の大量の煙や湯気などのほか、ホコリや小さな虫が原因となることもあります。また、電池切れや異常がある場合は、「ピッ・・・ピッ・・・」や「ピッピッピッ」という短い警報音が一定の間隔でなりますので、製品の取扱説明書をご確認いただくか、製造メーカーにお問合せください。

なお、一般財団法人日本火災報知機工業会ホームページに、メーカー別の対処方法が掲載されています。

住宅用火災警報器の交換は設置から10年が目安です

住宅用火災警報器の本体は、古くなるとセンサー等の寿命により火災を感知しなくなることがあります。正常な動作を確保するためには、設置から10年を目安に新しい住宅用火災警報器に交換しましょう。

地域での共同購入をお勧めします!

消防本部では、地域全体で住宅用火災警報器の取り替えを進めていただけるよう共同購入をお勧めしております。共同購入は地域全体の防火体制が強化されるなどメリットが多くあります。消防職員が共同購入をサポートいたしますので、共同購入を検討される場合は、消防本部予防課までお問い合わせください。

住宅用火災警報器の廃棄方法

古くなった住宅用火災警報器を廃棄する場合は、「本体」と「電池」を分別して廃棄してください。機器本体と電池を接続したまま廃棄すると、残電池容量により通電し、火災を発生させるおそれがあります。

なお、住宅用火災警報器には「リチウム電池」が使用されています。

「本体」および「電池」の廃棄方法は各自治体により異なりますので、お住いの地域のルールに従って廃棄してください。

【本体】

埋め立てごみとして処分してください。

【電池】

絶縁処理をしたうえで、彦根市にあっては清掃センターへ直接持参するか、もしくは、一般社団法人JBRC(電話 03-6403-5673 ファックス番号 03-6403-5683 http://www.jbrc.com)にお問い合わせのうえ、リサイクル協力店にお持ちください。また、犬上郡三町にあっては、指定場所にある廃乾電池回収ボックスに入れて処分してください。

1 住宅用火災警報器を取り外す

2 住宅用火災警報器本体から電池のコネクターを外す

3 住宅用火災警報器本体から電池を取り外す

4 取り外した電池の両面とコネクター部分に絶縁テープを巻く

注意事項

- 電池には透明フィルムが張られている場合がありますが、取り外さないでください。

- 廃棄する前には、取扱説明書を十分確認してください。

- 市町村によって廃棄方法が異なりますので、お住いの市町村の廃棄方法を十分確認してください。

設置していてよかった事例

彦根市消防本部管内で実際にあった事例を紹介します!

管内では、現在34件の奏功事例がありました。 〈令和7年10月現在〉

その一部を紹介します。

事例1

共同住宅の住民が、鍋をコンロにかけたまま仕事に出かけたため、住宅用火災警報器(煙式)が作動しました。上階の住民が住宅用火災警報器の音と白煙に気付き119番通報されて、発見・通報が早く鍋のみ焼け焦げただけで火災には至りませんでした。

事例2

一人暮らしの高齢者が、やかんで沸したお茶を水筒に入れた後、火の点いたままのコンロに茶葉の残ったやかんを戻したため、やかんの空焚きとなり、住宅用火災警報器(煙式)が作動しました。家人が住宅用火災警報器の音に気付き、コンロの火を消して、やかんのみ焼け焦げただけで火災には至りませんでした。

事例3

一人暮らしの居住者が、鍋をコンロにかけたまま、長電話をしていたところ、電話の相手が「電話からヒュー・ヒューと音が聞こえる。」と教えてくれたので、よく聞くと自宅の住宅用火災警報器が鳴っており、鍋をコンロにかけていたことを思い出し、台所に戻ると、鍋から煙が出ていたが、鍋を焦がしただけで火災には至りませんでした。

事例4

一戸建住宅の2階にいた居住者が、他の部屋から住宅用火災警報器の警報音が鳴っていることに気付き、部屋を出て階段を降りようとしたところ、黒煙で降りることができず、窓から屋根をつたい避難し、大声で家族に火事を知らせたことにより、家族全員が無事避難することができました。

事例5

子ども〈2歳〉が、台所で遊んでいたところコンロを点火してしまい、そのことに気づかず家族で外出したためコンロに置いてあった鍋(スープ入り)から発煙し、住宅用火災警報器が鳴っているのに隣屋の居住者が気づき119番通報しました。消防隊到着時、コンロは着火状態で鍋から白煙が上昇していたためすぐに消し止め、鍋のみ焦げただけで火災には至りませんでした。

住宅用火災警報器について

なぜ設置しなければならないの? (PDFファイル: 199.1KB)

どれくらい効果があるの? (PDFファイル: 166.7KB)

どこに設置すればいいの? (PDFファイル: 264.6KB)

どの位置に設置すればいいの? (PDFファイル: 87.1KB)

どのような種類があるの? (PDFファイル: 281.8KB)

どこで購入すればいいの? (PDFファイル: 139.8KB)

彦根市消防本部管内の住宅用火災警報器設置率(令和7年6月時点) (PDFファイル: 96.9KB)

更新日:2025年11月01日