介護サービスを利用するには

介護サービスを利用するまでの手続き

1.介護保険 要介護認定の申請

はじめに

介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。市の窓口に要介護認定の申請をしてください。

申請の受付窓口(郵送可)

高齢福祉推進課 〒522-0041 平田町670番地 福祉センター1階

(注意)保険年金課・各支所・出張所は申請の受付のみ可。詳しい話を聞きたい・相談したい場合などは、高齢福祉推進課でお手続きしてください。

申請時必要なもの

ご本人やご家族が申請することが難しいときは

お一人暮らしの方やご家族が遠方にお住まいなどでご本人やご家族が申請することが難しいときは、地域包括支援センター等に申請を代行してもらうこともできます。

地域包括支援センターの詳細は下記「地域包括支援センター」をご確認ください。

第2号被保険者(40歳から64歳の方で医療保険に加入している人)の申請について

老化が原因とされる下記16の病気(特定疾病)のいずれかに該当し介護や支援が必要であることが必要です。

- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 多系統萎縮症

- 初老期における認知症

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

- 閉塞性動脈硬化症

- 関節リウマチ

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

生活保護を受給中の40歳から64歳の方について

上記のいずれかの疾病に該当される方でも、40歳から64歳の方で生活保護を受給中の方は、介護扶助の対象となり介護保険の被保険者とはなりません。(65歳以上の方は生活保護受給の有無に関わらず、介護保険の被保険者となります。)

上記のいずれかの疾病に該当されている40歳から64歳の方で生活保護を受給中の方(みなし2号の方)は、社会福祉課保護係にご相談ください(電話:0749-23-9590)。(認定調査と審査判定のみ社会福祉課から依頼を受け高齢福祉推進課で行います。)

なお、みなし2号の方は65歳になられた時に、第1号被保険者として誕生日の前日から新たに介護保険の資格を取得します。みなし2号の期間中に受けておられた介護認定を引き継ぐためには、要介護認定の申請が必要となりますのでご注意ください。なお、要介護認定の申請は第1号被保険者の資格取得日(誕生日の前日)の60日前から資格取得日(誕生日の前日)以後14日までの間に高齢福祉推進課でお手続きください。

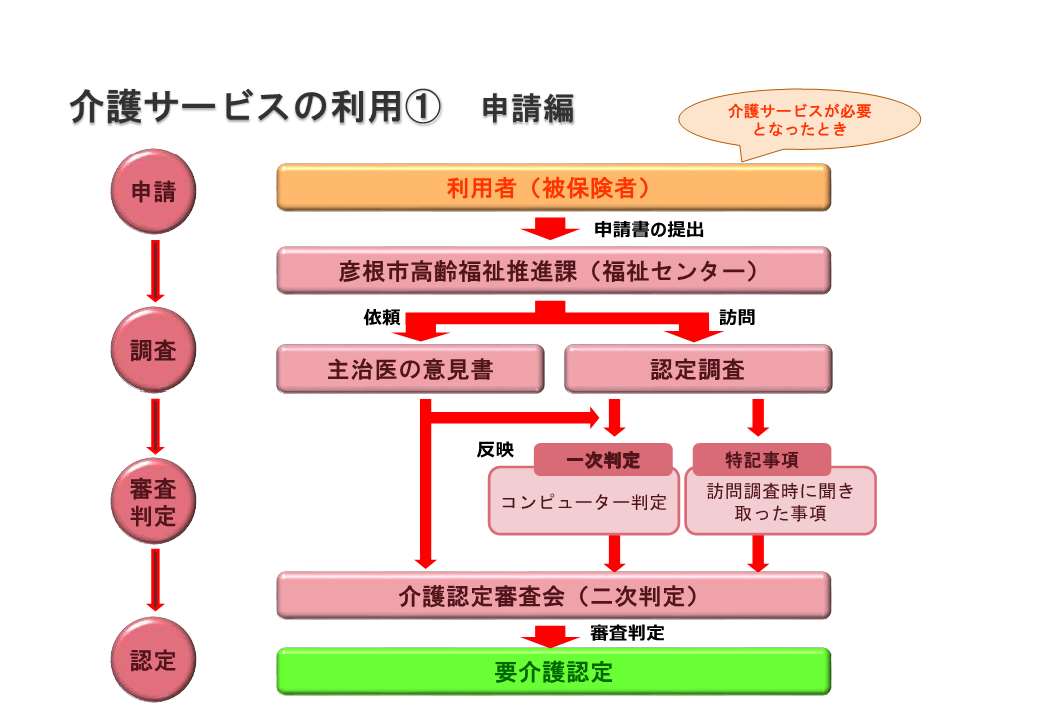

2.申請後~認定までの流れ

認定調査

市の認定調査員などがご自宅や入院先などを訪問し、ご本人やご家族から、普段の生活の中でどのような事に困っていて手助けが必要か、また、体の動き具合などを確認させて頂きます。所要時間は1時間程度です。

主治医意見書

主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。

主治医意見書の作成は、市から病院に依頼します。

審査・判定

認定調査でお伺いした内容をもとに作成した書類(調査票・および特記事項)と主治医意見書が揃うと、全国共通で用いられているコンピュータによる一次判定を行い、介護認定審査会という医療・保健・福祉の専門家が集まる会議で要介護状態区分が決められます。

認定結果の受け取り

原則として、申請日から30日以内に認定結果および介護度や有効期間等が印字された介護保険被保険者証が郵送で届きます。

- 申請日から30日以内に認定できない場合は認定が遅れている理由を記載した延期通知書を送付します。

- 要介護認定は申請日に遡り効力が発生します。

- 要介護認定の結果に疑問や納得できない点があるときは、高齢福祉推進課にご相談ください。その上でなお納得できない場合には、認定結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に滋賀県介護保険審査会に審査請求ができます。

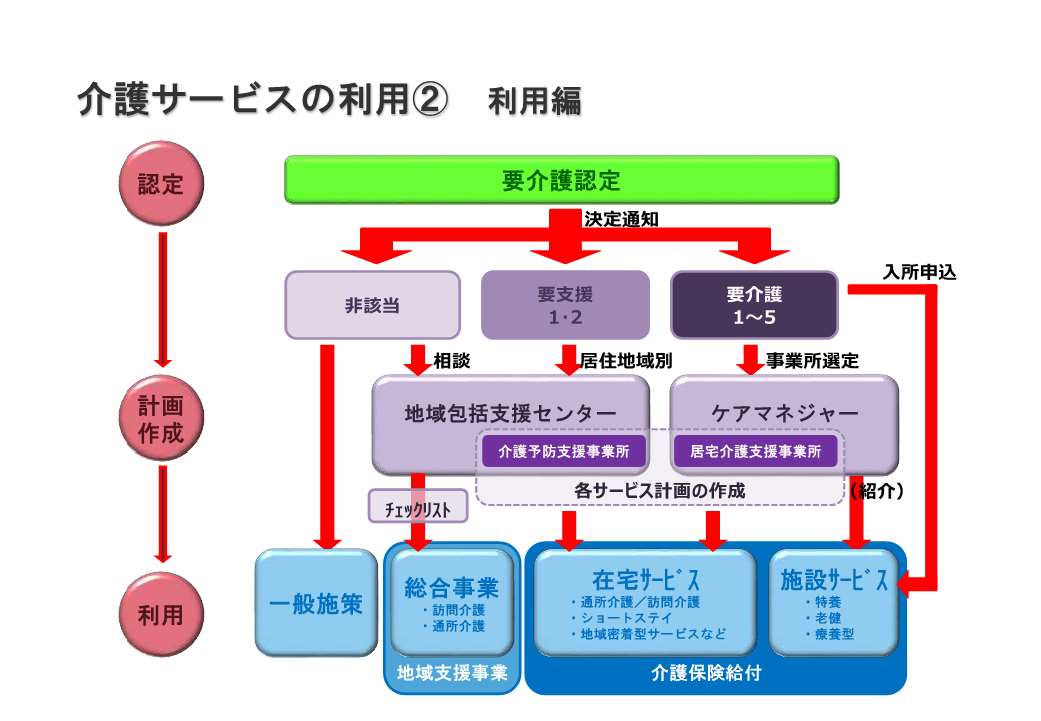

3.認定後~介護サービスを利用するまでの流れ

自宅でサービスを利用したいとき

介護(予防)サービス利用のための計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいてサービスを利用します。ケアプランの作成は要介護度に応じて下記のとおり依頼ができます。

- 要支援1・2の認定を受けた人

お住まいの学区を担当している地域包括支援センター。担当の地域包括支援センターは下記をご確認ください。

(地域包括支援センター担当圏域(PDFファイル:221.9KB)) - 要介護1から5の認定を受けた人

居宅介護支援事業者。市内の居宅介護支援事業者は下記「居宅介護支援事業者一覧」からご確認ください。

どんなサービスをどれくらい利用できるのか?費用はいくら位になりそうか?といったこともケアプラン作成の際にご相談ください。

(注意)認定結果が分かるまでに、サービスを至急利用する必要がある場合(暫定利用する場合)は、市高齢福祉推進課にご相談ください。

(事業者向け)被保険者が新規申請を行った場合の暫定ケアプランの流れ(PDFファイル:84.1KB)

介護保険施設に入所したいとき

入所を希望する施設に利用者が直接申し込みます。施設入所の申し込みにあたっては介護度による条件があります。詳細は各施設にご確認ください。

4.要介護認定の更新および見直しの申請

更新申請について

介護認定には有効期間があります(有効期間は申請回数や対象者の状態により異なります)。介護保険のサービスを利用されている場合は有効期間終了前に更新申請が必要です。対象者には有効期間終了の60日前に更新申請のご案内を郵送します。

区分変更申請について

その他、心身の状態が変化した時は有効期間の途中でも要介護(要支援)状態区分の変更の申請をすることができます。希望される場合は担当ケアマネジャー等とご相談の上、申請を行ってください。

更新日:2025年04月01日