「表御殿(おもてごてん)」の調査-彦根藩の「表御殿」を復元した彦根城博物館-

1.御殿の成立

近世城郭は「天守」と「御殿」で構成される。全国的な築城期であった慶長年間に一足早く天守がその姿を完成し、御殿はやや遅れて寛永年間に大成した。天守は武威の象徴として、御殿は権威を演出する舞台として、ともに近世という新しい時代の幕開けに確立し、その後、300年近く続く武家政権の中で命脈を保った。

御殿の前身となる建物は、いまだ戦乱が続いた時代には、天守とともに山中に設けられることも多かった。近世城郭の初源とされる安土城においても、金碧障壁画で飾られた建物群は、山中の狭隘な地に築かれていた。近世の御殿は、織田 信長の跡を継いだ豊臣 秀吉の築城過程で成立した。江戸時代初期の大工の木割書『匠明』には、広大な御殿(広間)の始まりとして秀吉の聚楽第(じゅらくだい)を記している。以後、聚楽第を規範とする御殿が、城や武家屋敷の中心殿舎として盛んに建設されるようになった。

完成された江戸時代の御殿は、藩政の庁舎であるとともに藩主の居住空間でもあり、さまざまな用途に応じて多くの殿舎や付属建物などが建ち並び、総床面積は数千坪に及ぶことも珍しくなかった。それらは「表向(おもてむき)」と「奥向(おくむき)」に明確に区分され、身分や職務によって人の出入りに厳格な規制があった。

表向の殿舎は、文字どおり御殿の表側に配置され、公的行事や藩政実務が行われた空間である。その中心となる殿舎は、玄関棟・広間棟・書院棟で構成され、正面から見て右から左へ雁行状に流れるのを本式とした。ここでは家臣との対面や上使の饗応などの儀式が執り行われた。とくに広間棟と書院棟は規模が大きく豪壮な書院造であり、御殿を象徴する建物でもあった。これらの殿舎の奥に藩政の中枢部となる建物が続いた。藩主の御座所や諸役人が執務する部屋、そして台所などが連なっていた。

奥向の建物は、藩主のくつろぎ空間であり、私邸と言うべきものであった。藩主の居間や御殿女中が居住する建物、そして表向とは別に奥向用の台所などで構成されていた。表向の建物は、江戸時代を通じて配置に大きな変化が認められないのに対して、奥向では生活様式の変化や藩主の個人的な趣向を取り込んで多様な展開をみせ、結果として幾度もの建て替えが行われた。

以上、御殿の成立と建物構成について概観したが、次に御殿の具体像を譜代大名の雄藩であった彦根藩を例に見ていくことにしよう。

2.彦根藩の御殿

天下分け目とも称された関ヶ原合戦後の論功行賞により、西軍の総帥石田 三成の居城であった佐和山城を与えられたのは、のちに徳川四天王の1人として讃えられる井伊 直政(いい なおまさ)であった。1601(慶長6)年正月、直政は上野国高崎城(群馬県高崎市)より佐和山に入る。ところが直政は、関ヶ原合戦で受けた鉄砲傷が悪化して翌年死去。直政より後事を託された家老木俣 守勝(きまた もりかつ)は、城の移築計画を徳川 家康に計る。佐和山・彦根山・磯山(米原市)の3山を候補にあげ、彦根山への移築を決定した。

1604(慶長9)年7月1日、佐和山城の西方約2キロメートルの彦根山において、新たな築城工事が始まった。同年末には、早くも鐘の丸の御広間(7間半×11間)が完成。直政の嫡子直継(なおつぐ)は、さっそく佐和山城から鐘の丸に移っている。そして2年後の1606(慶長11)年頃、本丸に天守が完成すると、天守前に新たに御広間(6間×15間)が建立され、直継は再び移ってここを御殿としている。当初から本丸に御殿を建立するという計画があり、鐘の丸の御広間はあくまで仮の御殿であったのだろう。本丸御広間には台所や長局(ながつぼね)が付設されており、これらの礎石の多くが今も天守前に点在している。

1614(慶長19)年、豊臣勢力の一掃を策した大坂冬の陣が、また翌年には夏の陣が勃発。彦根城の築城は一時的な中断を余儀なくされた。大坂の陣に出陣し活躍するのは、病弱の直継に代わった弟の直孝(なおたか)であった。大坂の陣後は、この直孝によって築城工事が再開され、1622(元和8)年頃には城郭の全容が完成した。この間、彦根山の麓、表門に面した内堀の内側を造成し、新たな御殿として「表御殿」が建立された。表御殿の敷地面積は10,000平方メートルを超える広大なものであった。大坂の陣後、元和厭武(げんなえんぶ)とも称された平和な時代の到来とともに、軍事的緊張の下に建立された本丸御広間は手狭となり、山麓の広大な地を造成して新たに表御殿が建立されることになったのであろう。彦根城の御殿は、慶長9年の鐘の丸御広間に始まり、本丸の天守前へ、そして山麓の表御殿へと、20年に満たないわずかな期間に二転したことになる。ただ、その後の所在は変わらず、250年余の永きに渡って、表御殿は彦根藩政とともに歩むことになった。

この表御殿も、明治という新しい時代の幕開けとともに旧幕藩体制の遺物と化し、1878(明治11)年、公売に付されて建物や建具が市中に四散していった。昭和62年、彦根市市制50周年を記念して、表御殿の復元を兼ねた博物館を建設することになり、全域の発掘調査を実施した。ここでは、発掘調査の成果を随時折り込みながら、表御殿の構造について紹介することにしよう。

3.表御殿の構造

旧彦根藩主の井伊家には、表御殿を描いた新旧の絵図が存在した。これらを詳細に調査したところ、1期から5期に分類することができた。ここでは、遺構のもっとも良好に残っていた5期(江戸時代後期)に照準を絞って表御殿の構造を見ていくことにしたい。

表御殿の絵図を見ると、建物部分が水色と茶色に色分けされている。凡例によると水色は「此色御表」、茶色は「此色御奥方」とあり、先に記したように表御殿が「表向」と「奥向」に明確に区分されていたことがわかる。

表向は、玄関棟・御広間棟・御書院棟、そして笹之間棟・表御座之間棟・台所棟など大きく6棟のまとまりからなり、これらはさらに幾室もの部屋で構成される。表向は奥向の約2倍の面積を持ち、表御殿における公的行事や藩政実務が行われた。

玄関棟は、表門を入った正面に位置している。入口の式台を上がると2間続きの寄附(よりつき)がある。そして、その奥に、寄附で来客を応接する中小姓や表坊主の詰所などが設けられていた。また、玄関棟の脇には遠侍(とおざむらい)や客厩などの建物が存在した。遠侍は、藩士が常駐し来客に備えた。遠侍の建物は、発掘調査により2度の建て替えのあったことが判明している。

御広間棟は、玄関棟の東に広がる書院造の建物である。御広間上段・御広間・松之間・櫻(さくら)之間2室の5室で構成されている。絵図を見ると御広間上段には帳台構(ちょうだいがま)えが見られ、松之間の40畳を筆頭に床面積は286畳に及ぶ。表御殿の中でもっとも威厳を備えた格式高い殿舎として、将軍上洛や上使(じょうし)との謁見など公的な来客の接待に用いられたと考えられる。

御広間棟と雁行状に連なる御書院棟は、御上段・次之御間・御書院・鶴之御間・麦之御間・杜若(かきつばた)之御間の6室で構成される。御上段・御書院・杜若之御間には床が備えられ、御上段と次之御間の2室はとくに御黒書院とも称された。藩主と家臣との対面儀式など彦根藩における表向行事の中でもっとも頻繁に利用された棟である。

発掘調査では、これら御広間棟と御書院棟の床下のみ、建物四周の縁廻し部分は雨落ち溝や縁束の礎石痕などが明瞭に残っているにもかかわらず、縁廻しより内に向かうと礎石痕が全く認められなかった。寺社建築にしばしば散見されるような床下施設、つまり床下一帯に「亀腹(かめばら)」と称される土盛りが設けられていた可能性が考えられ、土盛りの消失とともに礎石痕なども失われてしまったようである。

御広間棟と御書院棟の間の空地には、1800(寛政12)年に能舞台が建立された。発掘調査でも、この能舞台の「舞台」・「後座(あとざ)」と「橋掛り」の床下から漆喰製の枡を検出した。舞台と後座の枡は、幅5.6メートル、奥行8.3メートル、深さ0.9メートルを測り、橋掛りは幅1.7メートル、長さ9.8メートル、深さ0.5メートルと巨大なものである。能舞台は、通常、床下に甕を配して音響効果を高める工夫がなされるが、この能舞台では床下全体を掘り下げ、漆喰枡を用いて音響効果を高めていた。近年、大名屋敷の発掘調査の増加に伴って、本例のような能舞台の床下を漆喰枡とする類例が増加している。今後、注目したい遺構である。

能舞台の奥一帯には、笹之間棟・表御座之間棟・台所棟の3棟が存在する。この3棟は藩政の中枢部を形成していた。笹之間棟は、彦根藩の家老・中老・用人など800石以上の重臣が詰める建物である。彼らは笹之間に詰めたことから笹之間詰衆とも呼ばれた。表御座之間棟は、藩主の日常の政務を行う御座所であった表御座之間を中心に、笹之間詰衆らが用務に応じて召し寄せられる次之間などで構成されていた。そして、もっとも奥まった所に位置する台所棟は、御台所を中心に表向での藩主や笹之間詰衆ら出仕(しゅっし)役人の食事の調理や配膳が行われた。

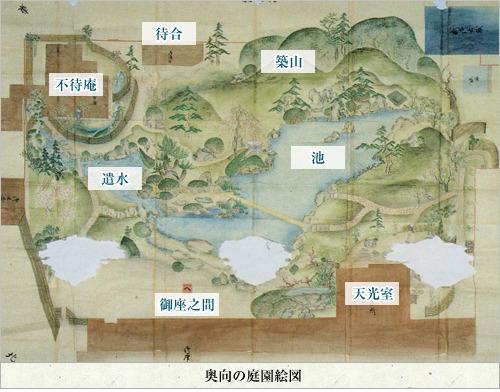

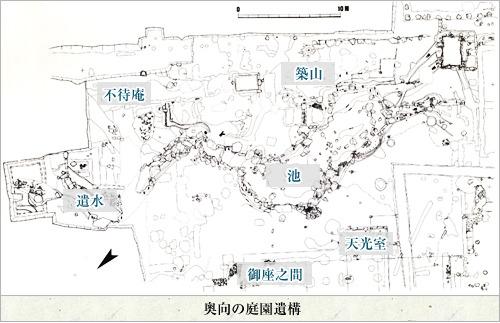

一方、奥向は藩主の私的な生活空間であり、御殿向棟・御広敷(おんひろしき)棟・長局棟の3つの機能を持った空間で構成されていた。御殿向棟は藩主の居間である。江戸時代前期には、奥向南に築かれていた御守殿に規制され、やや窮屈な形で御座之間や御客座敷が維持されたが、後期に御守殿が解体されると、庭園と新御殿が造営され、高廊下で繋がれて新たに藩主の居間に加わった。新御殿に面して広がる庭園は、中央に長い遣水(やりみず)を伴った池があり、手前に茶室「天光室」、その向こうには茶室「不待庵」や築山が設けられていた。遣水への給水は水道の技術が駆使され、高枡で水位を揚げて滝石組より落としていた。遣水は延長33メートルの流れで、底は漆喰を打って玉石敷とする。遣水の流れはやがて池に広がる。

池の上手には沢渡りの石が点列し、池尻近くでは岩島が景色を作っている。池の底は不透水層の地山に直接砂が敷き詰められていた。池の護岸は多様である。石組みのほか礼拝石・州浜・枯滝の流れ・乱杭そして橋など一見過剰とも思える変化が付けられている。池尻をオーバーフローした水は、一度貯水槽に貯めて内堀へ。庭園遺構は保存状態がもっとも良好であったため、遺構を主体に復元した。

御広敷棟と長局棟は、奥向殿舎で活躍する女性たちの仕事場であり生活空間でもあった。御広敷棟は、老女詰所・御末之間・御中居部屋など御殿女中の詰所が広がっていた。表御殿の御殿女中は、老女を筆頭に御末・御中居などがあり、奥向における藩主の身辺雑務についた。御広敷棟のもっとも奥まったか所には御賄詰所があり、表向とは異なる奥向料理の管理が独自に行われていた。長局棟は、8畳から15畳ほどの部屋(局)が長く連なっていたことから呼ばれた名称で、4部屋程度を1棟として数棟が設けられていた。御殿女中の上級の者に与えられた部屋である。

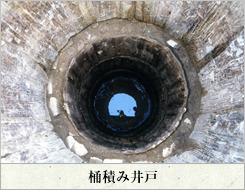

最後に、表御殿の発掘調査でとくに留意された上下水の遺構について紹介することにしよう。結論から述べると、表御殿の上下水施設は、江戸時代の技術を駆使して実に細かい配慮がなされていた。まず上水は、井戸と上水道の2つのシステムが導入され、用途に応じて使い分けられている。井戸は表向に4基、奥向に6基の合計10基。いずれも彦根山の自然地形を考慮に入れ、効果的に湧水を確保している。上水道は、遠く外堀の油掛口御門(あぶらかけぐちごもん)付近から、木樋・瓦樋・石(漆喰)樋・竹樋を用いサイフォンの原理を応用して導水してきたもので、樋駒(ひごま)で分水しながら給水する。井戸がおもに飲料水や湯殿(ゆどの)に用いられているのに対し、上水道は庭園や坪庭の池に給水する。

一方、下水は建物外周に雨落ち溝が巡るほか、建物の床下などにも暗渠(あんきょ)が幹線・支線を交えて縦横に走っている。しかも要所には貯水槽を設けて汚泥を沈殿させる工夫がなされている。これらは最終的に防火用水を兼ねた一際大きな貯水槽に集められ、内堀に排水する。現代にひけを取らない水質浄化と雨水利用のシステムと言えるだろう。

【表御殿の調査のさらに詳細な内容については、彦根城博物館刊行の『特別史跡彦根城跡 表御殿発掘調査報告書 1988』をご参照ください。】

更新日:2024年09月02日