第18回舟橋聖一文学賞・第36回舟橋聖一顕彰青年文学賞が決定しました!

令和6年10月27日(日曜日)、東京で開催した選考委員会による選考の結果、第18回舟橋聖一文学賞・第36回舟橋聖一顕彰青年文学賞の受賞者が決定しました!

各文学賞受賞者

| 賞名 | 書籍名・作品名 | 受賞者名 |

|---|---|---|

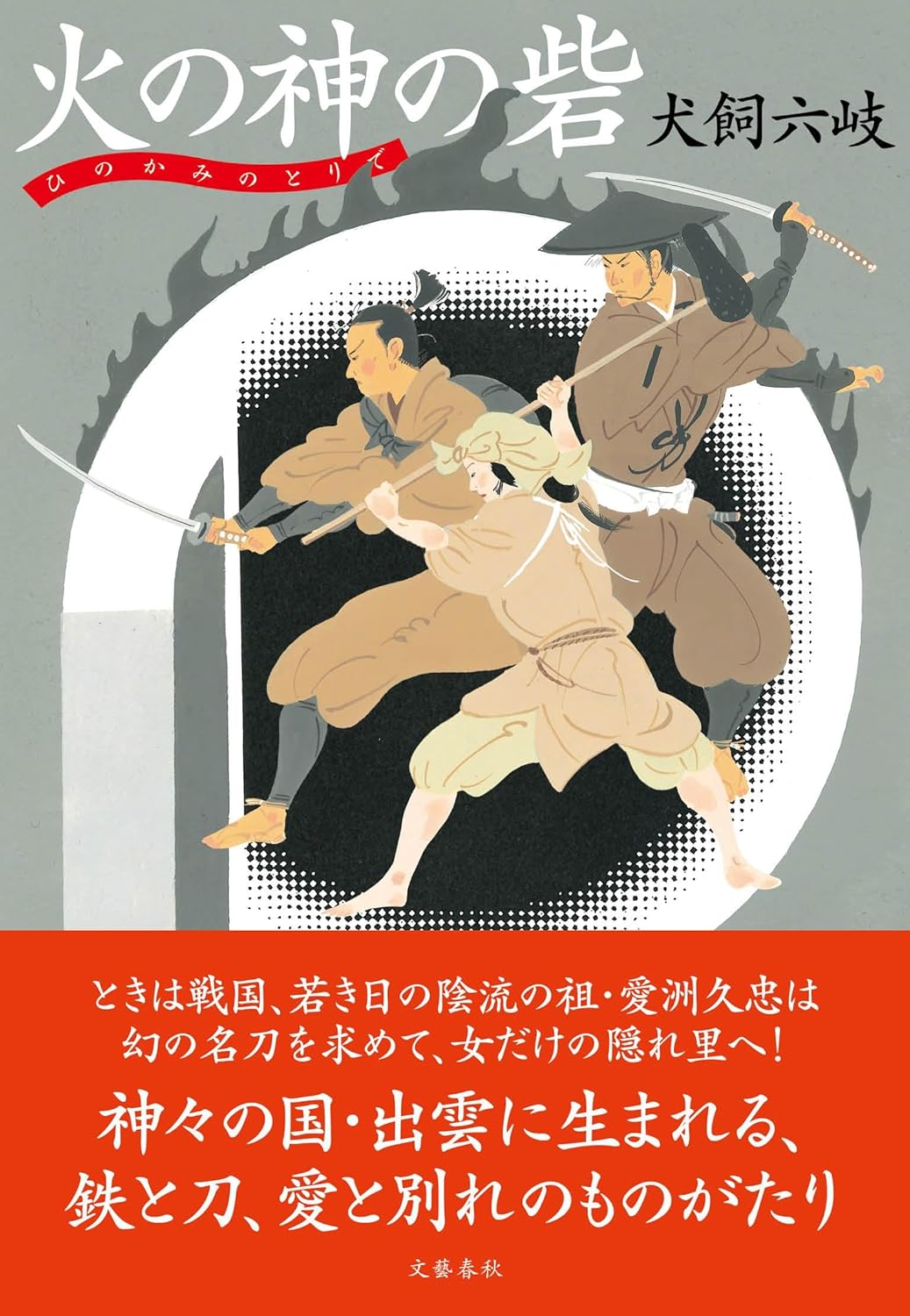

| 第18回舟橋聖一文学賞 | 『火の神の砦』 | 犬飼 六岐 |

| 第36回舟橋聖一顕彰青年文学賞 | 『アスパラガスの女たち』 | 緒方 水花里 |

第18回舟橋聖一文学賞 『火の神の砦』 犬飼 六岐

舟橋聖一文学賞は、文学の振興を通じて、彦根市民の豊かな心を育み、香り高い文化を築くため、名誉市民である舟橋聖一の文学の世界に通じる優れた文芸作品に対し賞をお贈りしています。

著者プロフィール

写真/本人提供

犬飼 六岐

1964年、大阪府生まれ。大阪教育大学卒業。

2000年、「筋違い半介」で小説現代新人賞を受賞してデビュー。

2010年、『蛻』が直木賞候補に選ばれる。

他著に『吉岡清三郎貸腕帳』シリーズ、『鬼坊主末法帖』シリーズ、『佐助を討て』『鷹の目』『青藍の峠』『叛旗は胸にありて』『逢魔が山』『ソロバン・キッド』『黄金の犬』など多数。

受賞作品

『火の神の砦』出版社:文藝春秋

応仁の乱の戦火がいまだ冷めやらぬころ、若き日の陰流の祖・愛洲久忠は奥出雲のとある六斎市でひとりの女に目をとめる。女は路傍で鉄製の農具のほかに刀剣を売っていた。六斎市が終わると、久忠は女のあとを追って山中に分け入り、さらにその背後を謎の若侍が尾行する。

女は近郷の者かと思われたが、どれだけ歩いても足をとめない。久忠と若侍は距離も方角もわからなくなるほど彷徨い歩いたすえに、ようやく濃い霧に隠された小さな集落にたどりつく。そこは南北朝期に滅んだ備中青江派の刀工の末裔が暮らす、女だけの隠れ里だった。

久忠は里の刀工に望みどおりの太刀を打ってほしいと願い、引きかえにいくつか条件を出される。里のことを決して口外しないこと。近隣の山に棲みついた野盗を退治すること。また、里の女に子種を授けることなどである。久忠たちはやむなく条件を満たしていくが、やがて隠れ里の重大な秘密を知って逃亡を企てることになる。

受賞コメント

この度は栄誉ある賞をいただきありがとうございます。彦根市ならびに選考委員の皆様に感謝申しあげます。

小説のなかで風景を描くとき、実際に見たことのある景色をベースにするようこころがけています。本作の執筆にさいしても、島根や岡山の山道を歩いて、坂に汗を流し、森の空気を吸い、土の匂いを嗅ぎ、鳥の声を聴き、足元の草むらを這う物音に驚き、尾根から山間に漂う霞や谷間の集落を見おろしました。また取材を通じて刀剣やたたら製鉄に関わる方々にさまざまなご教示を賜り、青江の太刀を手にすることもできました。とくに現役の刀工である上田師にお会いしなければ、この作品はいまの形にならなかったと思います。

一冊の本をつくるのは、多くのひとの共同作業です。取材にご協力いただいた方々をはじめ、この本に関わられた大勢の皆様に、あらためてお礼を申しあげます。

第36回舟橋聖一顕彰青年文学賞優秀作品 『アスパラガスの女たち』緒方 水花里

作家・故舟橋聖一氏は、井伊直弼公を題材にした小説『花の生涯』を執筆し、それが後に映画や演劇となり、また第1回のNHK大河ドラマとして放映されたことで、直弼公と彦根市の名が全国に知られるようになりました。そのため、本市では、このような多大なる功績をたたえ、同氏を彦根市名誉市民第1号にするとともに、広く青少年の文学奨励をはじめ、教育・文学の振興を図るため、同氏を顕彰する文学賞として、平成元年度から文学の登竜門となる「青年文学賞」を設けました。

『アスパラガスの女たち』作品詳細

作品部門

小説

あらすじ

スーパーで働く主婦の私は不思議なお客さんを目にする。青果売り場の野菜を手に取っては戻し、袋に入った商品を裏返したりパックの裏側を覗いたりしている。その奇行に加えて、異常なほどの彼女の細さに、私は彼女のことが忘れられなくなってしまう。彼女が買ったアスパラガスと彼女の痩せた姿が重なり、私は彼女にアスパラガスの女と名付けてその後も目を付ける。ある日彼女のあとを付けてみると、彼女は他の店でも同様の不思議な動きを見せ、しかも道で倒れそうになる。その時私が話し掛けたことをきっかけに、彼女が摂食障害であること、食べることの拘りから野菜の重さを手で持って測り袋を裏返していることがわかる。痩せ過ぎで今にも死にそうな彼女のことを私は心配する。現在妊活中の私は、女の子を2人死産していた。私は自分の娘達のように彼女が死なないか不安になったのだ。そこで彼女がスーパーに来る度に生存確認をし、野菜の重さを測らなくて済むように大きいのを彼女に準備してあげることにした。こうして私と彼女は頻繁に話すようになり、スーパー以外でお茶をし仲良くなった。彼女の奇行は止まり、そうせずともカロリーの低い野菜だけはいっぱい食べられるようになって、スーパーにも彼女にも平穏が訪れたはずだった。しかし私が妊娠し、スーパーでの勤務をやめるようになって、私にも彼女にも変化と危機が訪れる。

作者プロフィール

写真/本人提供

緒方 水花里

1998年1月27日生まれの26歳。福岡県福岡市出身。修猷館高校卒業後、早稲田大学文化構想学部に進学、大学在学中に詩人の伊藤比呂美師に出会ったことをきっかけに、詩・小説の創作を始める。第4回SDGs「誰ひとり取り残さない」作文・小論文/クリエイティブコンテスト入賞。2023年金澤詩人賞入選。清流の国ぎふショートショート文芸賞入賞。『ユリイカ』・『現代詩手帖』多数入選。蝶尾出版『開かれた窓』。七月堂『インカレポエトリ』。同人誌『離合』。

受賞コメント

摂食障害や不妊症という難しい病気を扱ったので、評価を頂けて本当に嬉しいです。

もしもスーパー三徳の店員さんがあの時買い物に来た私に話し掛けていたら。そんな考えから話が膨らみました。私は「アスパラガスの女」と同じ摂食障害です。食べることは生きることだけれどそれらが上手く行きません。ですが、食べる食べないに関わらず生きるが上手くいかない人は社会に大勢いて、そういう人こそが生きるの大切さやどうしようもなさを知っています。病気と闘う登場人物達の姿からそれが表現出来ていたら良いです。

また、ルッキズムの蔓延、ありのままの自分の否定、男性中心社会、命のコントロールなどは現代社会が孕む問題です。それらにぶつかる登場人物達はただの病人ではなく社会全体の代弁者です。そういう意味でも「アスパラガスの女『たち』」なのだと思います。どうしようもない生と社会に日々ぶつかり涙する誰かの希望になりますように。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 図書館

電話:0749-22-0649

ファックス:0749-26-0300

更新日:2024年11月21日