曽根沼の水質・プランクトン プランクトン

曽根沼の水をすくいとると少し茶色っぽいですが、ほとんど透明で何もないように見えます。しかし、この中には「プランクトン」という大きさが数十マイクロメーター(1マイクロメーター=1/1000ミリメートル)の生物が生きています。

「プランクトン」とは、水の中に浮遊する生物の総称で、クラゲ類も仲間に入ります。プランクトンには、陸上の植物と同じように葉緑体を体内に持ち、光合成を行って生きる「植物プランクトン」と鞭毛や纖毛を持ち自分で動き餌を捕らえる「動物プランクトン」がいます。また葉緑体と鞭毛などを持った植物・動物の両方の特徴を持ったプランクトンもいます。

プランクトンは、曽根沼に生息する魚類たちの重要な餌となっています。またその魚類も水鳥の餌として食べられます。つまりプランクトンがいないと魚類も水鳥たちもすみにくい環境になります。

このように、自然界では、生物と生物が互いに関係し合って生きています。この関係を食物連鎖と言います。

曽根沼における食物連鎖

クロショウモ(植物プランクトン)

多角形の細胞が平面上に放射状に配列した群体デ、その形からクロショウモと呼ばれます。

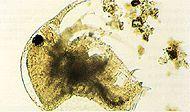

ソウミジンコ(植物プランクトン)

第一触角が像の鼻のように長いことからこの名前がつきました。

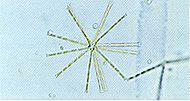

アナベナ(植物プランクトン)

琵琶湖や各地の池でアオコを起こす原因種の一つ。

ミカヅキモ(植物プランクトン)

形が「三日月」の姿に似ています。

イケツノオビムシ(植物プランクトン)

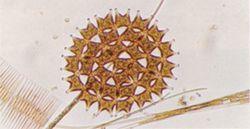

ホシガタケイソウ(植物プランクトン)

クリプトモナス(植物プランクトン)

鞭毛と葉緑体を持つ、動物と植物両方の特徴を持っています。

更新日:2024年09月02日