課税の改正点

令和5年度課税(令和4年分所得)の改正点 令和4年度課税(令和3年分所得)の改正点

令和3年度課税(令和2年分所得)の改正点 令和2年度課税(令和元年分所得)の改正点

令和元年度課税(平成30年分所得)の改正点 平成30年度課税(平成29年分所得)の改正点

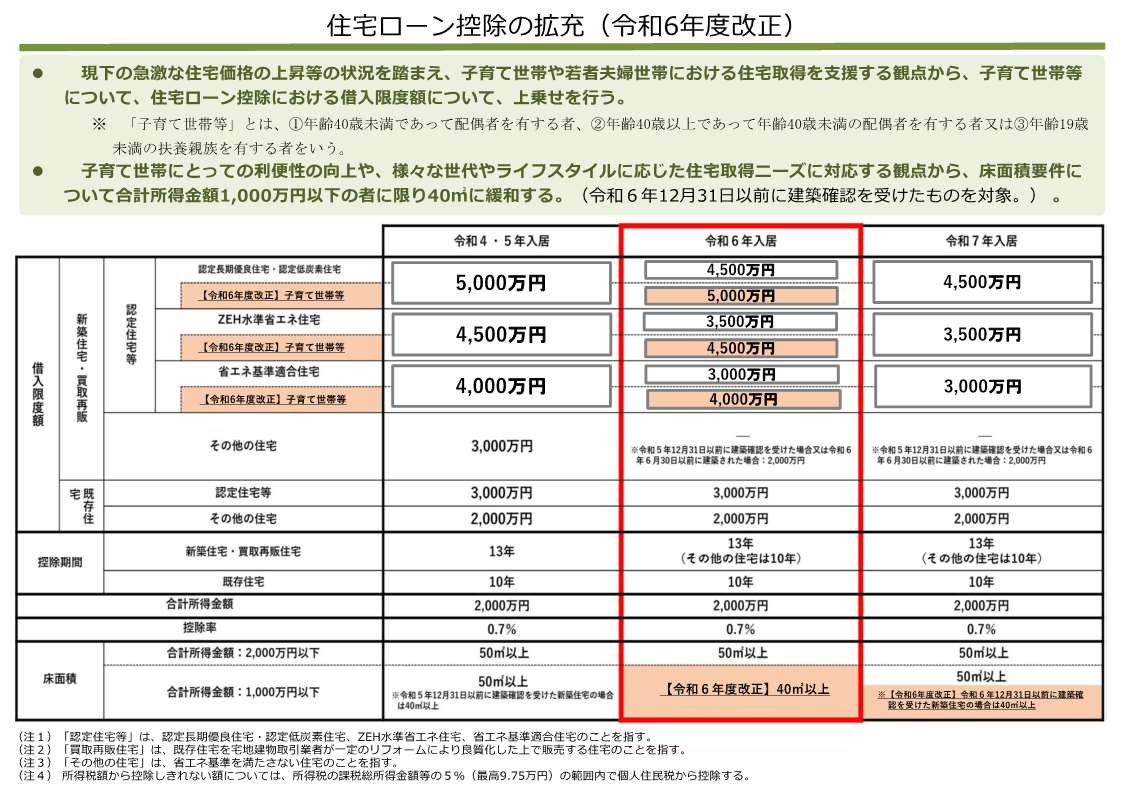

1.住宅ローン控除の拡充

1.住宅ローン控除の拡充

- 借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合は、令和4、5年入居の場合の限度額が維持されます。

- 合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

(財務省HPから引用)

- 森林環境税(国税)の創設

- 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

1.森林環境税(国税)の創設

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税は、新たに令和6年度から国税として1人あたり年額1,000円を市民税・県民税均等割とあわせて賦課徴収することとされています。

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されることとなりました。

- 留学により非居住者となった者

- 障害者

- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類を提出又は提示する必要があります。

|

対象者 |

提出又は提示が必要な書類 |

|---|---|

|

1.留学により非居住者となった者 |

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類 |

|

2.障害者 |

障害者控除の要件に従う |

|

3.その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 |

送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |

上記の書類に併せて、その親族に係る「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。また、必要書類が外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も添付または提示が必要となります。

詳しくは、「国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化」のページをご覧ください。

3.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。

これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

- 住宅ローン控除の適用期限の延長等

- 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

- セルフメディケーション税制の見直し

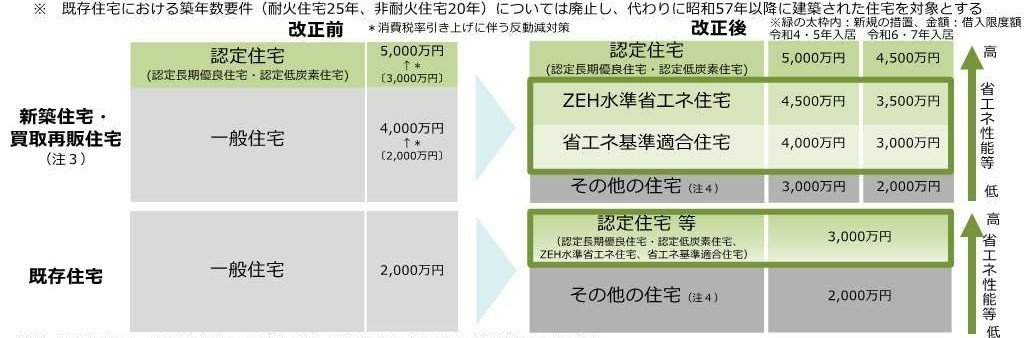

1.住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期間が4年延長されました。(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。)

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置

省エネ性能等の高い認定住宅等(注1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。(※ 消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入金限度額の上乗せ措置は終了)

令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。

会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置 等

会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年(改正前10年)へと上乗せ(注2)します。

住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前3,000万円以下)とします。

合計所得金額1,000万円以下の方につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。

(財務省HPより引用)

(注1) 「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。

(注2) 控除期間につき、新築等の認定住宅等については、令和4年~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については、令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4年~7年入居については10年とします。

(注3) 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指します。

(注4) 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指します。

(注5) 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除します。

個人住民税における控除限度額について、消費税率引上げによる需要平準化が終了したことから、条件により、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)から5%(最高9.75万円)に引き下げられることとなります。

市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです。(表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。)

|

入居年月日 |

平成21年1月から 平成26年3月まで |

平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) |

令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) |

|---|---|---|---|

| 市・県民税の住宅ローン控除限度額 |

A×5% (最高97,500円) |

A×7% (最高136,500円) |

A×5% (最高97,500円) |

(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

2.市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から課税年度の賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が市民税・県民税の未成年者の非課税措置の対象となり、賦課期日(1月1日)現在で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の未成年者の非課税措置の対象にあたらないこととなりました。

| 改正後(令和5年度から) | 改正前(令和4年度まで) | |

|---|---|---|

| 適用要件 |

賦課期日時点で18歳未満かつ 前年の合計所得金額が135万円以下 の場合非課税(注1)(注2) |

賦課期日時点で20歳未満かつ 前年の合計所得金額が135万円以下 の場合非課税 |

(注1)賦課期日とはその年の1月1日のことをさします。(令和5年度課税の場合、令和5年1月1日)令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満とみなされます。

(注2)未成年者であっても婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満でも非課税となりません。

3.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期間が令和9年度課税まで5年間延長されました。

(注意)令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。

セルフメディケーション税制については、国税庁のホームページをご覧ください。

(財務省HPから引用)

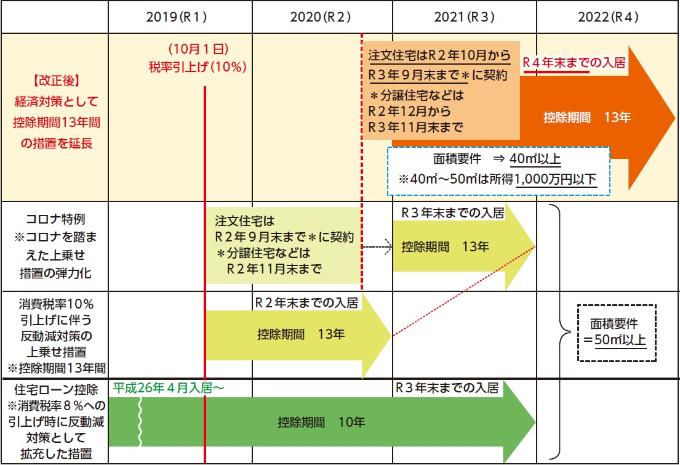

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

- 注文住宅を新築する場合は令和2年9月末、建売住宅・中古住宅を取得または増改築等をする場合は令和2年11月末までに契約が行われていること。

- 新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れたこと。

イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用に係る対応

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国または地方公共団体の要請を受けて、文化芸術・スポーツに関する一定のイベントの中止・延期・規模縮小が行われ、主催者より入場料等が払戻しされる場合において、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に払戻しを受けないことを選択(払戻請求権を放棄)した時は、その入場料等の金額(上限20万円)を主催者への寄附とみなして、市民税・県民税において寄附金税額控除の対象となります。

- 給与所得控除の見直し

- 公的年金等控除の見直し

- 基礎控除の見直し

- 調整控除の見直し

- 非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

- 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

1.給与所得控除の見直し

- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

| 区分 | 平成26年度から 平成28年度課税分 |

平成29年度課税分 | 平成30年度から 令和2年度課税分 |

令和3年度課税分 |

|---|---|---|---|---|

| 上限が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 850万円 |

| 給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 | 195万円 |

| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |

|---|---|---|

| 改正後 | 改正前 | |

|

162万5千円以下 |

55万円 | 65万円 |

| 162万5千円超180万円以下 | その収入金額×40%ー10万円 | その収入金額×40% |

| 180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |

| 360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |

| 660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |

| 850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |

| 1,000万円超 | 220万円 | |

(注意)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、

次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

- 特別障害者に該当する

- 22歳以下の扶養親族を有する

- 特別障害者である同一生計配偶者を有する

- 特別障害者である扶養親族を有する

◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円となります。

2.公的年金等控除の見直し

- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。

- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

| 公的年金等 の収入金額 (A) |

公的年金等控除額 | |||

|---|---|---|---|---|

| 改正後 | 改正前 | |||

| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||

| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |

2,000万円超 | 区分なし | |

| 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |

| 130万円超 410万円以下 |

(A)×25%+ 27万5千円 |

(A)×25%+ 17万5千円 |

(A)×25%+ 7万5千円 |

(A)×25%+ 37万5千円 |

| 410万円超 770万円以下 |

(A)×15%+ 68万5千円 |

(A)×15%+ 58万5千円 |

(A)×15%+ 48万5千円 |

(A)×15%+ 78万5千円 |

| 770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+ 145万5千円 |

(A)×5%+ 135万5千円 |

(A)×5%+ 125万5千円 |

(A)×5%+ 155万5千円 |

| 1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |

| 公的年金等 の収入金額 (A) |

公的年金等控除額 | |||

|---|---|---|---|---|

| 改正後 | 改正前 | |||

| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||

| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |

2,000万円超 | 区分なし | |

| 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |

| 330万円超 410万円以下 |

(A)×25%+ 27万5千円 |

(A)×25%+ 17万5千円 |

(A)×25%+ 7万5千円 |

(A)×25%+ 37万5千円 |

| 410万円超 770万円以下 |

(A)×15%+ 68万5千円 |

(A)×15%+ 58万5千円 |

(A)×15%+ 48万5千円 |

(A)×15%+ 78万5千円 |

| 770万円超 1,000万円以下 |

(A)×5%+ 145万5千円 |

(A)×5%+ 135万5千円 |

(A)×5%+ 125万5千円 |

(A)×5%+ 155万5千円 |

| 1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |

給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除します。

◆所得金額調整控除=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

(参考)

※65歳未満

令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

※65歳以上

令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ

3.基礎控除の見直し

- 基礎控除額が10万円引き上げられます。

- 合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。

| 所得割の納税義務者の 合計所得金額 |

基礎控除額 | |

|---|---|---|

| 改正後 | 改正前 | |

| 2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |

| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |

| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |

| 2,500万円超 | 適用なし | |

4.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とされます。

| 改正後 | 改正前 | |||

|---|---|---|---|---|

| 合計所得金額 | 調整控除 | 調整控除 | ||

| 2,500万円以下 | ※計算方法参照 | 一律 | ※計算方法参照 | |

| 2,500万円超 | 0円 | |||

※計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

- 人的控除額の差の合計額

- 住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合

{人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%

2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)

5.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

| 要件等 | 改正後 | 改正前 | |

|---|---|---|---|

| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |

| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |

| 勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |

| 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |

| ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |

| 雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |

| 障害者、未成年者、ひとり親に対する市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |

| 均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) |

扶養者がいない場合 | 38万円 | 28万円 |

| 扶養者がいる場合 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+26万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 | |

| 所得割の非課税限度額の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |

扶養者がいない場合 | 45万円 | 35万円 |

| 扶養者がいる場合 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 | |

事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親の個人住民税は非課税となる新たな非課税措置が創設されます。

6.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正を行います。

- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

- 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(500万円以下)を設定

(注意)所得500万円以下の子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については現状のままとなります。

(注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある者は対象外とします。

- ふるさと納税制度の見直し

- 住宅借入金等特別税額控除の見直し

1.ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る指定制度について』をご覧ください。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

ただし、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除及び申告特例控除額部分の対象外となりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除部分の対象にはなります。

2.住宅借入金等特別税額控除の見直し

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。

ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントでない場合は適用されません。

適用年数の延長

適用年数が現行の10年から13年に延長されます。

住宅借入金等特別控除可能額の見直し

11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額となります。

- 建物購入価格(消費税分を除く。4,000万円を限度(認定住宅の場合は5,000万円))の2パーセントの3分の1

- 住宅借入金等の年末残高の1パーセント

ただし、住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。

令和元年度課税(平成30年分所得)の改正点

配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

住宅借入金等特別控除の申告期限後の取扱いについて

1.配偶者控除および配偶者特別控除の改正

平成29年度(2017年度)の税制改正で、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除および配偶者特別控除の適用される納税者本人の合計所得金額に新たな所得制限を設けることとし、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられることとなりました。

この改正は、令和元年度(2019年度)の市民税・県民税から適用されます。

配偶者控除の改正

平成30年度(2018年度)までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、令和元年度(2019年度)からは納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

納税義務者の合計所得が、1,000万円を超えると、配偶者控除の適用を受けられませんが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち前年の合計所得金額が38万円以下の場合「同一生計配偶者」として扶養親族等の人数には含まれます。

- 「同一生計配偶者」…納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者

- 「控除対象配偶者」…同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除の適用となる場合の配偶者の合計所得金額が、これまでの76万円未満から123万円以下に拡大されます。

また、配偶者特別控除についても、納税義務者の前年の合計所得金額に応じ、配偶者特別控除額が減少していきます。

配偶者控除および配偶者特別控除の内容【令和元年度(2019年度)から】

|

配偶者の合計所得金額 |

納税義務者の合計所得金額900万円以下 |

納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 |

納税義務者の合計所得金額950万円超1000万円以下 |

|---|---|---|---|

| 一般の控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |

| 老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |

|

配偶者の合計所得金額 |

納税義務者の合計所得金額900万円以下 |

納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 |

納税義務者の合計所得金額950万円超1000万円以下 |

|---|---|---|---|

| 38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |

| 90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |

| 95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |

| 100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |

| 105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |

| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |

| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |

| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |

関連リンク

下記の各機関のページ(外部ウィンドウが開きます)をご参照ください。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて/国税庁(別ウインドウで開く)

2.住宅借入金等特別控除の申告期限後の取扱いについて

市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるためには、地方税法附則第5条の4および第5条の4の2の規定により、市民税・県民税申告書の申告期限(3月15日)までに申告することが必要です。

平成30年度分までは、納税通知書が送達されるまでに申告されたものは適用されますが、納税通知書送達後は適用を受けることができませんでした。

令和元年度(平成31年度)分以後の市民税・県民税については、納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金特別控除に関する事項の記載があること等の要件が不要になりました。そのため、納税通知書の送達後においても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

平成30年度課税(平成29年分所得)の改正点

- 給与所得控除の見直し

- セルフメディケーション税制「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」の創設

- 医療費控除・医療費控除の特例の添付書類の見直し

1.給与所得控除の見直し

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが段階的に行われ、平成30年度(平成29年分)以後の課税分の給与所得控除の上限が適用される給与収入額は1,000万円に、控除額の上限も220万円に引き下げとなりました。

|

区分 |

平成26年度から 平成28年度課税分 |

平成29年度課税分 |

平成30年度課税分 |

|---|---|---|---|

|

上限が適用される給与収入額 |

1,500万円 |

1,200万円 |

1,000万円 |

|

給与所得控除の上限額 |

245万円 |

230万円 |

220万円 |

2.セルフメディケーション税制「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」の創設

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進および疾病への予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31までの間にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その年中に支払った費用が1万2千円を超える額について所得控除(8万8千円が上限)を受けることができるものです。

スイッチOTC医薬品とは

OTC(Over The Counterの略)医薬品とは医師の処方箋がなくてもドラッグストアや薬局で購入できる医薬品のことを指します。スイッチOTC医薬品とは、医師の処方が必要であった医療用医薬品から転用(スイッチ)されてOTC医薬品となったものを指します。

対象の医薬品にはセルフメディケーション税制共通識別マークがついており、レシートにも印がされています。

セルフメディケーション税制共通識別マーク

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間

(平成30年度の課税から5年間)

適用要件とされる一定の取組

次のいずれかに該当する検診等または予防接種(医師の関与があるもの)を受けていることが要件となります。

- 特定健康診査

- 予防接種

- 定期健康診断

- 健康診査

- がん検診

- 申告の際には、一定の取組を明らかにする書類が必要となります。詳しくは国税庁:取組を行ったことを明らかにする書類の具体例をご覧ください。

- 予防接種費用など、上記「一定の取組」に要した費用自体は、医療費控除および本特例の対象にはなりません。

控除額の比較

| 従来の医療費控除 |

セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例) |

|

|---|---|---|

| 控除額 |

(その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない金額) |

(その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 |

| 控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |

本特例は、従来の医療費控除との選択適用となります。

よくあるお問い合わせと回答

下記の各機関のページ(外部ウィンドウが開きます)をご参照ください。

厚生労働省

厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(別ウインドウで開く)

国税庁 タックスアンサー

特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)(別ウインドウで開く)

3.医療費控除・医療費控除の特例の添付書類の見直し

医療費控除の明細書の添付義務化について

平成29年分の申告から、領収書の提出のかわりに、医療費控除の明細書が必要となります。ただし、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、経過措置として医療費の領収書の添付または提示によることもできます。明細書の様式は下記国税庁のページから印刷できます。

- 医療費の領収書は5年間分自宅で保存する必要があり、税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。

- 市役所税務課や彦根税務署では、29年分以降の申告用としては医療費の領収書を入れる封筒は配布していません。

国税庁

医療費通知について

医療保険者から交付を受けた医療費通知の原本を添付すると、医療費の明細の記入を省略することができます。

医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」(自己負担金の記載があるものに限る)などです。

平成29年度課税(平成28年分所得)の改正点

- 給与所得控除の見直し

- 国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

- 金融所得課税の一体化等の見直し

- 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

- 住宅借入金等特別控除の適用期間の延長

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除の見直しが行われ、次のとおり給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

|

区分 |

平成26年度から 平成28年度課税分 |

平成29年度課税分 |

平成30年度課税分 |

|---|---|---|---|

|

上限が適用される給与収入 |

1,500万円 |

1,200万円 |

1,000万円 |

|

給与所得控除の上限額 |

245万円 |

230万円 |

220万円 |

2.国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。

給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示している場合を除きます。

これらの書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も必要となります。

親族関係書類

「親族関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

-

戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

-

外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等、国外居住者の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります)

送金関係書類

「送金関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

-

金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え等)

-

いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書等)

国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(別ウインドウで開く)

3.金融所得課税の一体化等の見直し

特定公社債等の利子所得及び譲渡所得は申告分離課税の対象とされ、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能となりました。

公社債の区分

- 特定公社債等…国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債等

- 一般公社債等…特定公社債以外の公社債等

公社債の課税方式

|

内容 |

所得区分 |

公社債等 |

|---|---|---|

|

利息・利子 |

利子所得 |

源泉分離課税 (住民税5%) |

|

売却益・譲渡損益 |

譲渡所得 |

非課税 |

|

償還差益 |

雑所得 |

総合課税 (住民税10%) |

|

内容 |

所得区分 |

特定公社債等 |

一般公社債等 |

|---|---|---|---|

|

利息・利子 |

利子所得 |

申告分離課税 (住民税5%) |

源泉分離課税 (住民税5%) |

|

売却益・譲渡損益 |

譲渡所得 |

申告分離課税 (住民税5%) |

申告分離課税 (住民税5%) |

|

償還差益 |

譲渡所得 |

申告分離課税 (住民税5%) |

申告分離課税 (住民税5%) |

特定公社債等についても、特定口座内で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。そのため、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合、申告不要制度を選択することができます。

損益通算・繰越控除について

|

区分 |

各区分内の損益通算 |

各区分内の繰越控除 |

|---|---|---|

|

特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 |

可 |

可 |

|

一般公社債及び一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税 |

可 |

不可 |

特定口座で源泉徴収ありを選択し、申告不要制度を選択した場合は損益通算不可。

4.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3千万円を特別控除する制度が創設されました。この制度は、平成28年4月1日から令和元年12月31日の間に行われる譲渡に適用されます。

5.住宅借入金等特別控除の適用期間の延長

地方税法の改正により、住宅借入金等特別控除について、居住年の適用期限(令和元年6月30日)が令和3年12月31日まで延長されることとなりました。

平成28年度課税(平成27年分所得)の改正点

- 寄附金控除(ふるさと納税)の拡充

- 公的年金からの特別徴収制度の見直し

- 公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正

- 住宅借入金等特別控除の適用期間の延長

1.寄附金控除(ふるさと納税)の拡充

特例控除額の控除限度額の引上げ

ふるさと納税について、特例控除額の控除限度額が個人住民税所得割の1割から2割に引上げられました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者等が地方自治体に対し、平成27年4月1日以降に寄附を行う際に5団体以下であれば、寄附先の団体に特例の申請をすることで確定申告を行わなくても税の軽減が受けられる制度です。この特例を受けた場合、翌年度の個人住民税から所得税の軽減相当額を含めて控除されます。

なお、上記の項目に該当しない方は特例の適用を受けられませんので、確定申告もしくは市・県民税申告にて寄附金控除を受けてください。

2.公的年金からの特別徴収制度の見直し

転出時における特別徴収の継続

現行制度では、特別徴収されている方が市外へ転出した場合、特別徴収を停止し、納付書払いへ切り替えることとされていましたが、今回の改正により、市外へ転出された場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

税額の変更があった場合における特別徴収の継続

現行制度では、市町村から年金保険者に対して、公的年金からの特別徴収税額を通知(7月初旬)した後に、特別徴収税額の変更があった場合、特別徴収を停止し、納付書払いへ切り替えることとされていましたが、今回の改正により、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で特別徴収を継続することとされました。

仮特別徴収税額の平準化

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月分、6月分、8月分)の算定方法の見直しが行われました。(平成25年度税制改正)

現行

仮徴収税額(4月分、6月分、8月分)

前年度分の本徴収税額÷3(前年2月分と同じ額)

本徴収税額(10月分、12月分、2月分)

(年税額-仮徴収税額)÷3

改正後 平成28年10月分の年金特別徴収から適用

仮徴収税額(4月分、6月分、8月分)

(前年度分の年税額÷2)÷3(前年度分の公的年金に係る年税額の2分の1相当)

本徴収税額(10月分、12月分、2月分)

(年税額-仮徴収税額)÷3

3.公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正

平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度について、外国で支払われる年金(源泉徴収の対象とならない公的年金)の支給を受ける者は、この制度を適用しないこととされました。

この改正は平成27年分以後の所得税について適用されます。

4.住宅借入金等特別控除の適用期間の延長

住宅借入金等特別控除について、居住年の適用期限(平成29年12月31日)が令和元年6月30日まで1年6月延長されました。

平成27年度課税(平成26年分所得)の改正点

- 住宅借入金等特別控除の延長・拡充

- 上場株式等に係る譲渡所得および配当所得等に係る軽減税率の廃止

1.住宅借入金等特別控除の延長・拡充

平成25年度税制改正で、居住年の適用区分が4年間(平成25年12月31日から平成29年12月31日まで)延長されました。また、平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した場合の控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度から適用されます。

(1)一般住宅

| 居住開始年月日 | 残高限度額 | 控除率 | 所得税控除限度額 | 控除限度額 | 最大控除額 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 改正前 | 平成25年12月31日まで | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 200万円 |

| 改正後 | 平成26年1月1日~平成26年3月31日 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 200万円 |

| 改正後 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) | 400万円 |

平成26年4月からの控除額は消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額の5%です。

(2)長期優良住宅

| 居住開始年月日 | 残高限度額 | 控除率 | 所得税控除限度額 | 控除限度額 | 最大控除額 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 改正前 | 平成25年12月31日まで | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 300万円 |

| 改正後 | 平成26年1月1日~平成26年3月31日 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | 300万円 |

| 改正後 | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) | 500万円 |

平成26年4月からの控除額は消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額の5%です。

2.上場株式等に係る譲渡所得および配当所得等に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当および譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

上場株式等に係る譲渡所得に係る軽減税率の廃止

| 平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以後 | |

|---|---|---|

| 申告分離課税 | 10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |

所得税においては、平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(基準所得税額に2.1%を乗じて計算)を併せて申告・納付することになります。

上場株式等に係る配当所得等に係る軽減税率の廃止

| 平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以後 | |

|---|---|---|

| 申告分離課税 | 10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |

| 総合課税 | 所得税 累進課税 住民税 10% |

所得税 累進課税 住民税 10% |

所得税においては、平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(基準所得税額に2.1%を乗じて計算)を併せて申告・納付することになります。

平成26年度課税(平成25年分所得)の改正点

- 均等割税率の特例(平成26年度から令和5年度まで)

- 給与所得控除額の見直し

- 給与所得者の特定支出控除の見直し

- 年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

- 復興特別所得税の創設に伴う寄附金税額控除の見直し(平成26年度から令和20年度まで)

- 給与支払報告書および公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化

1.均等割税率の特例(平成26年度から令和5年度まで)

東日本大震災からの復興に関し、全国の地方公共団体で緊急に実施する防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律が制定されました。

総務省『復興財源確保のための地方税の措置について(地方税)(別ウインドウで開く)』

これを受け、彦根市において実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、市県民税の均等割の税率に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算します。(「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」)

均等割税率の改正

| 均等割 | 現行 (平成25年度まで) |

特例期間 (平成26年度から令和5年度まで) |

|---|---|---|

| 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |

| 県民税 | 1,800円 | 2,300円 |

| 合計 | 4,800円 | 5,800円 |

滋賀県の県民税には、「琵琶湖森林づくり県民税(800円)」が含まれます。

2.給与所得控除額の見直し

給与等の収入金額が1,500万円以上の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

平成25年1月1日以降の給与収入から適用されます。

給与所得控除額

- 給与等の収入金額1,500万円以上

改正前 給与等の収入金額×5%+170万円

改正後 245万円

3.給与所得者の特定支出控除の見直し

特定支出控除について、対象範囲の拡大等を行うこととされました。

1.範囲の拡大

特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。

・職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

・職務に関連する図書の購入費、勤務場所で着用することが必要とされる衣服の購入費および職務の遂行に直接必要な交際費【65万円上限】

2.適用判定基準の見直し

特定支出の額の合計額が、次に定める金額を超える場合(見直し前:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができるようになりました。

- 給与等の収入金額1,500万円以下

適用判定の基準となる特定支出の額の合計額:給与所得控除額×1/2 - 給与等の収入金額1,500万円超

適用判定の基準となる特定支出の額の合計額:125万円

4.公的年金等受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得がなかった方が「寡婦(寡夫)控除」を受けようとする場合は、これまで個人住民税の申告書を提出する必要がありましたが、平成26年度以降は年金所得者が年金保険者に提出する「扶養控除申告書」において、「寡婦(寡夫)控除」を申告された場合は年金保険者から市町村へ送付される「公的年金支払報告書」により寡婦(寡夫)控除が報告されるため、寡婦(寡夫)控除の申告が不要となりました。

ただし、年金保険者に提出する「扶養控除申告書」に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、寡婦(寡夫)の控除が適用されません。

これまでどおり控除の適用を受けるには、確定申告書または市・県民税申告書の提出が必要となります。

5.復興特別所得税の創設に伴う寄附金税額控除の見直し(平成26年度から令和20年度まで)

都道府県、市町村または特別区に対して寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人市・県民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について控除できる仕組みとなっています。

平成25年から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、市・県民税の特例控除額の見直しを行います。

国税庁『個人の方に係る復興特別所得税のあらまし』(別ウインドウで開く)

市・県民税の寄附金税額控除額算定式(※都道府県、市町村または特別区に対する寄附の場合)

寄附金税額控除額=基本控除額(注釈1)+特例控除額(注釈2)

注釈1 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(寄附金額は総所得金額の30%が上限)

注釈2 【改正前】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)

【改正後】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

(寄附金額は、市民税、県民税それぞれの所得割額の1割が上限)

6.給与支払報告書および公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化

税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」についてe-Tax(イータックス)または光ディスク等による提出が義務付けられる者(注釈)については、平成26年1月1日以降に市区町村へ提出する「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」の提出についても、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられました。

eLTAX(エルタックス)での提出につきましては、毎年1月末に集中することが予想されますので、お早めの提出にご理解とご協力をお願いいたします。

(平成29年度(平成28年分)の提出につきましては、平成29年1月31日期限となっておりますが、なるべく平成29年1月20日までの提出にご協力お願いいたします。)

(注釈)基準年(前々年)に国税に提出する給与所得の源泉徴収票または公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の者

国税庁『光ディスク等による支払調書の提出が義務化されます(チラシ)(平成25年1月)』 (PDF: 385.1KB)

更新日:2024年10月17日