「備え、助け、支え合う地域に向けて」 災害発生から福祉避難所運営までを想定した訓練について

近年の大規模災害に備え、災害時に慌てず迅速に行動できるよう、自治会や福祉サービス事業所、社会福祉協議会や行政が一体となって訓練を行います。

関係機関が合同で訓練を行うことにより、災害時の連携を確認し、迅速、確実に対応できる防災力の向上、地域での平時からの意識向上や助け合いの力の向上を目的に、令和4年度から下記のとおり訓練を実施しています。また、市内17小学校区でそれぞれ実施した自治会がモデル地区となり、学区内に防災に係る訓練が広がっていくことを期待しています。

これまで訓練を実施しました模様をお知らせします。

令和7年11月16日 下後三条町自治会

後三条会館

下後三条町自治会、自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。後三条会館に避難後、危機管理課による「避難情報と避難所運営について」と社会福祉課による「福祉避難所と災害時避難行動要支援者制度(個別避難計画)」を講習しました。災害情報入手手段、避難所での生活や福祉避難所について学ぶほか、制度の説明では登録の推進を行い、共助の必要性を確認いただく機会となりました。

搬送法(応急担架)

後半は、「避難時の重傷者や体調が急変した方への対応」として、搬送法(応急担架)を講習しました。担架がない場合に、毛布等により担架を作成し搬送する方法を学びました。

彦根市身体障害者更生会から「車いすの使い方、押し方」を講習していただきました。実際に車いすを使用して、スロープや段差を超える場合など、様々な場面での車いす操作を体験していただきました。

車いす操作体験1

車いす操作体験2

移送訓練

福祉避難所として「デイホームぶどう」さんに協力いただき福祉避難所開設・運営に係る訓練を実施しました。後三条会館に避難された方を車いすで移送し、受け入れていただくことから始まりました。福祉避難所の訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整訓練を行いました。

福祉避難所(デイホームぶどう)

災害対策本部(障害福祉課)

令和7年11月8日 稲枝地区連合自治会

稲枝地区公民館

稲枝地区連合自治会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。稲枝地区公民館に避難後、危機管理課による「避難情報と避難所運営について」と社会福祉課による「災害時避難行動要支援者制度と福祉避難所について」を講習しました。災害情報入手手段、避難所での生活や福祉避難所について学ぶほか、制度の説明では登録の推進を行い、共助の必要性を確認いただく機会となりました。

搬送法(応急担架)

後半は、「避難時の重傷者や体調が急変した方への対応」として、搬送法(応急担架)を講習しました。担架がない場合に、毛布等により担架を作成し搬送する方法を学びました。

彦根市身体障害者更生会から「車いすの使い方、押し方」を講習していただきました。実際に車いすを使用して、スロープや段差を超える場合など、様々な場面での車いす操作を体験していただきました。

車いす操作体験1

車いす操作体験2

福祉避難所として「彦根市南デイサービスセンター」さんに協力いただき福祉避難所開設・運営に係る訓練を実施しました。稲枝地区公民館に避難された方を車いすで移送し、受け入れていただくことから始まりました。福祉避難所の訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整訓練を行いました。

移送訓練

福祉避難所(彦根市南デイサービスセンター)

令和7年9月23日 平田学区町内会連合会、平田学区防犯・防災本部

平田公民館

平田学区町内会連合会、平田学区防犯・防災本部、自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。平田公民館に避難後、危機管理課による「避難情報と避難所運営について」と社会福祉課による「福祉避難所について」を講習しました。災害情報入手手段、避難所での生活や福祉避難所について学ぶ機会となりました。

後半は、「避難時の重傷者や体調が急変した方への対応」として、搬送法(応急担架)を講習した後、「避難所備品取扱」として、マンホールトイレ組立訓練を行いました。担架がない場合に、毛布等により担架を作成し搬送する方法や、マンホールトイレを仮設展示する他、ダンボールベットの作成方法を学びました。

搬送法(応急担架)

マンホールトイレ仮設展示

車いす操作説明

彦根市社会福祉協議会から「車いすの使い方、押し方」を講習していただきました。車いすを使用して、スロープや段差を超える場合など、様々な場面での車いす操作を説明していただきました。

福祉避難所として「デイサービスセンターべるふらっと」さんに協力いただき福祉避難所開設・運営に係る訓練を実施しました。福祉避難所の訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整訓練を行いました。

福祉避難所(デイサービスセンターべるふらっと)

災害対策本部(危機管理課と高齢福祉推進課)

令和7年9月14日 小泉町自治会

プロシードアリーナHIKONE

小泉町自治会、自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。プロシードアリーナHIKONEに避難後、危機管理課による「避難所での生活や避難所運営について」と社会福祉課による「福祉避難所について」を講習しました。災害情報入手手段、避難所での生活や福祉避難所について学ぶ機会となりました。

後半は、「避難時の重傷者や体調が急変した方への対応」として、搬送法(応急担架)を講習した後、「避難所備品取扱」として、マンホールトイレ組立訓練を行いました。担架がない場合に、毛布等により担架を作成し搬送する方法や、マンホールトイレ用の下水管に設置されたマンホール上部に組立トイレを設置し、災害時においても衛生的にトイレを使用することを学びました。

搬送法(応急担架)

マンホールトイレ組立訓練

車いす操作説明

彦根市社会福祉協議会から「車いすの使い方、押し方」を講習していただきました。車いすを使用して、スロープや段差を超える場合など、様々な場面での車いす操作を説明していただきました。

福祉避難所として「アネシス南彦根」さんに協力いただき福祉避難所開設・運営に係る訓練を実施しました。福祉避難所の訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整訓練を行いました。

福祉避難所(アネシス南彦根)

災害対策本部(危機管理課と高齢福祉推進課)

令和6年11月24日 幸町自治会

幸町会館

幸町自治会、自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。幸町会館への避難後危機管理課による「避難情報と避難所運営について」と社会福祉課による「福祉避難所について」を講習しました。避難の取組で必要な情報収集の方法・避難のタイミングや避難所生活、福祉避難所について学ぶ機会となりました。

後半は、彦根市身体障害者更生会から「車いすの使い方、押し方」を講習していただきました。実際に車いすを使用して、スロープや段差を超える場合など、様々な場面での車いす操作を体験していただきました。

車いす操作体験

福祉避難所(彦根市佐和山デイサービスセンター)

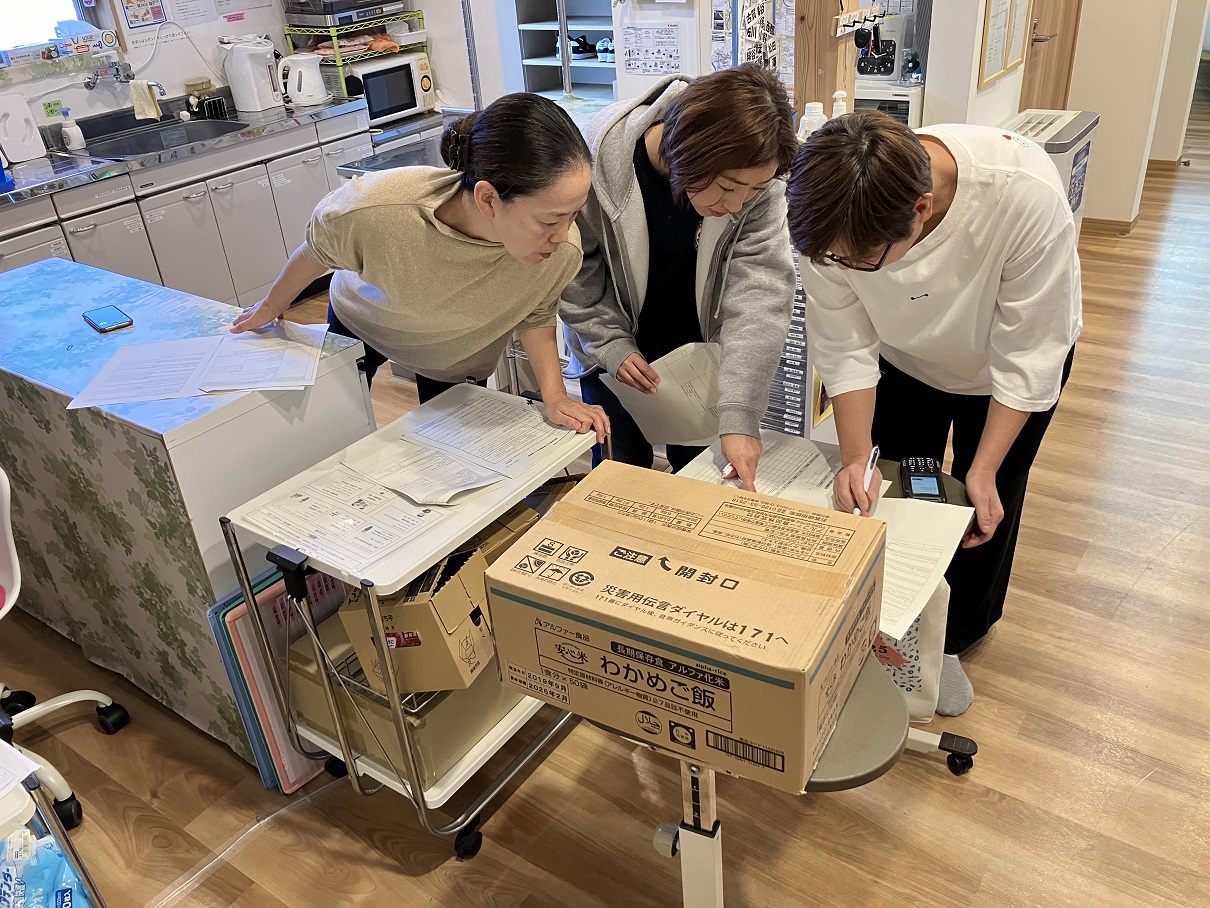

福祉避難所として「彦根市佐和山デイサービスセンター」さんに協力いただき福祉避難所開設・運営に係る訓練を実施しました。福祉避難所の訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整訓練を行いました。

また、発災時の施設職員の参集や食糧、非常用電源など日常からの備えの必要性なども共有いたしました。

令和6年11月17日 高宮町大北町自治会

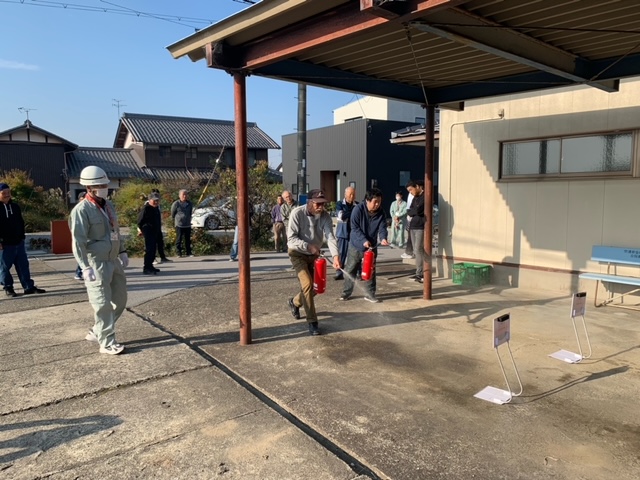

高宮町大北町自治会、自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。大北会館に避難を終えた自治会役員を中心に、彦根市消防団第14分団から水消火器による初期消火訓練の説明を受け訓練を実施しました。

初期消火訓練

大北会館

大北会館では、危機管理課による「避難所での生活や避難所運営について」と社会福祉課による「福祉避難所について」を講習しました。生活したことのない避難所での生活や、福祉避難所について学ぶ機会となりました。

止血法

後半は、「避難時の重傷者や体調が急変した方への対応」を講習しました。心肺蘇生法や止血法等について学び、大北会館にはAEDが設置されており、救命効果の向上を再確認いただく場となりました。

移送訓練

福祉避難所として「森のお家」さんに協力いただき、福祉避難所開設・運営に係る訓練を実施しました。大北会館に避難された方を車いすで移送し、受け入れていただくことから始まりました。

福祉避難所の訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整訓練を行いました。

福祉避難所(森のお家)

災害対策本部(危機管理課と障害福祉課)

令和5年11月5日 賀田山町茂賀自治会

訓練開始

賀田山町茂賀自治会、自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。茂賀集会所に避難を終えた自治会役員を中心に、水消火器による初期消火訓練を実施しました。

水消火器訓練

普段から身近にある消火器ですが、実際に使用した経験がある人は少なく、講師による説明で正しい使用方法を学び、いざという時に戸惑うことなく使用できるように訓練しました。

茂賀集会所

茂賀集会所では、危機管理課による「避難情報と避難について」と社会福祉課による「福祉避難所について」を講習しました。避難の取組で必要な情報収集の方法や、避難のタイミング、避難所生活について改めて確認いただく機会となりました。

搬送方法

後半は、「重傷者や体調が急変した方への対応」を講習しました。大きな災害が発生した際は、救急車等が到着するまで大変時間がかかる可能性があります。そういった際に、けがをした人への対応等について体験していただき、地域で助け合えるように実施しました。

信幸ケアサービスセンター

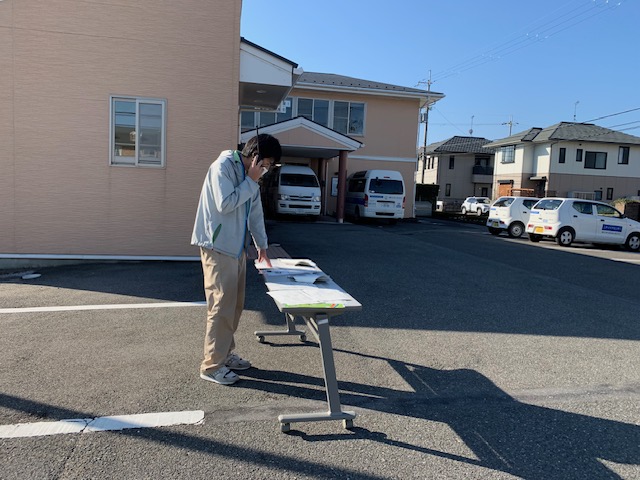

福祉避難所の開設、運営訓練を並行して行いました。賀田山町の福祉避難所として、「信幸ケアサービスセンター」さんに協力いただき、開設および運営に係る訓練を実施しました。訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整を行いました。

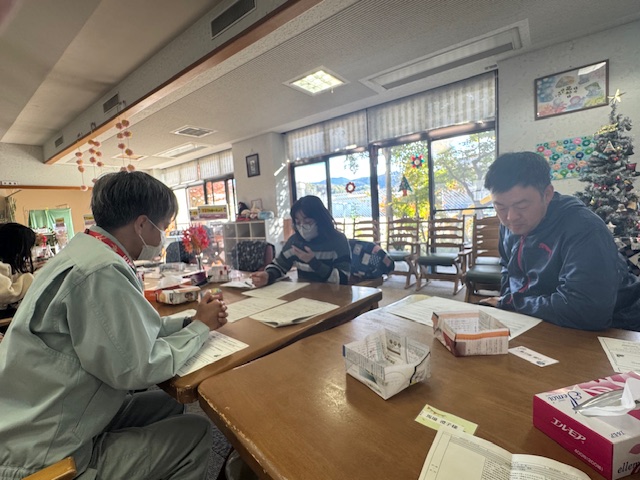

高齢福祉推進課

福祉避難所

高齢福祉推進課職員と信幸ケアサービスセンターさんに、福祉避難所を開設する時の連絡事項や確認事項について具体的なやりとりをしていただきました。訓練をすることで、事前準備が必要な事項や、様々な想定が必要であること等が確認することができました。

令和5年10月15日 地蔵町自治会

地蔵町公会堂

地蔵町自治会、地蔵町自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。

地蔵町公会堂への避難後、危機管理課による「避難情報と避難について」と社会福祉課による「福祉避難所について」を講習しました。避難の取組で必要な情報収集の方法や、避難のタイミングや避難所生活について改めて確認いただく機会となりました。

心肺蘇生

後半は、「重傷者や体調が急変した方への対応」を講習しました。公会堂に設置されているAEDは使用されたことはないものの、いざという時に誰もが使用できるように、一連の流れを体験していただき地域で助け合えるように実施しました。

車いす操作体験

身体障害者更生会から、車いすの使い方について講習をしていただきました。実際に車いすを使用し、砂利道を進む場合や、段差を超える場合など、様々な場面での車いす操作を体験していただきました。

要配慮者を福祉避難所へ移送

地蔵町の福祉避難所として、「仄香の郷地蔵」さんに協力いただき、福祉避難所の開設、運営に係る訓練を実施しました。訓練では一時避難所に避難された要配慮者を自治会で移送する訓練からスタートしました。普段何気なく通る道も車いすで移送することで安全な道の選択や段差など気にする点が多くありました。

福祉避難所では、長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整を行いました。

仄香の郷地蔵

福祉避難所

令和5年10月14日 鳥居本学区自治連合会

鳥居本小学校

鳥居本学区自治連合会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。

鳥居本小学校への避難後、日本防災士会滋賀県支部湖東ブロックから「避難所の運営について」を講習していただきました。避難の取組で必要な情報収集の方法や、避難のタイミングや避難所生活について改めて確認いただく機会となりました。

後半は、高齢福祉推進課による「寝たきり高齢者をベッドから車いすに移乗させるまで」と、危機管理課による「災害用テント、段ボールベッドの作成」を講習しました。また鳥居本学区自治連合会防災危機管理部から「毛布を使った担架作り」を講習していただきました。避難所の設営から、支援が必要な方への対応、限られた物資の有効活用について、実際に体験していただきました。

寝たきり高齢者をベッドから車いすへ移乗

毛布での搬送

段ボールベッド作成

災害用テント設営

グループホームつぼみ

鳥居本学区の福祉避難所として、「グループホームつぼみ」さんに協力いただき、福祉避難所開設、運営に係る訓練を実施しました。鳥居本小学校に避難された方を車いすで移送し、受け入れていただくことから始まりました。小学校から施設までの距離は近いのですが、緩やかな上り道であり複数人での移送体制が望ましいことや、道が1本道であり途切れてしまった場合の対応など想定される事がいくつか見つかりました。

福祉避難所の訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整を行いました。

福祉避難所

要配慮者を福祉避難所へ移送

令和5年9月17日 古沢町東山自治会

佐和山会館

東山自治会、東山自主防災会と大雨による土砂災害を想定して訓練を実施しました。

訓練は、市からの避難指示を受けて自治会に設置されている防災スピーカーで避難を周知することから始まりました。自治会内に防災スピーカーの避難指示が響き渡り、住民の皆様がそれぞれ最寄りの避難場所に集合し一斉避難が行われました。

避難を示す黄色の旗

避難集合場所1

避難集合場所2

避難集合場所3

避難の様子

避難の際は、土砂災害を警戒し、山から離れたルート選択をされました。訓練参加者には、車いすの方や小さいお子様の姿もありました。

講習の様子

佐和山会館への避難後、危機管理課による「避難所での生活や避難所運営について」と社会福祉課による「福祉避難所について」、「災害時避難行動要支援者制度について」を講習しました。生活したことのない避難所での生活について学ぶこととなりました。また、制度の説明では登録の推奨を行い、共助の必要性を確認いただく機会となりました。

講習の様子

後半は、社会福祉協議会による「聴覚障がいのある人(耳が聞こえにくい人)への関わり方について講習を行いました。訓練開始時は防災スピーカーを使用いただきましたが、耳が聞こえにくい人には伝わらない可能性もありますので、日常生活から緊急時の関わり方について講習いただきました。

松原町の特別養護老人ホーム「千松の郷」さんに協力いただき、福祉避難所の開設、運営訓練を並行して行いました。福祉避難所の訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整を行いました。

千松の郷

高齢福祉推進課

令和4年12月10日 大薮町自治会

大薮町会館

大薮町自治会、大薮町自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。大薮町会館に避難する方々は、ヘルメットの着用、自主防災会や見守り隊のビブスを着用して避難されました。避難後、災害時資機材の確認、点検を行いました。

車いすを持ち上げて移動

身体障害者更生会から車いすの使い方、押し方等講習をしていただき、講習後車いすを使った実践をしていただきました。車いすの押し方にも様々あり、段差等を車いすのまま持ち上げて超える体験をしていただきました。

寝たきりの高齢者を移送

寝たきりの高齢者をベットから車いすに移乗させるまでの動きを講習しました。また大薮町会館には担架も備えてあり、担架を使った移送方法も講習しました。

長期化する避難所生活において、心の変化や、被災者の感じるストレスについて、どのようなケアが必要か日本赤十字社より講師の方にお越しいただき、講習をしていただきました。

福祉避難所の開設訓練を並行して行いました。大薮町の福祉避難所として、「ニチイケアセンター大藪」さんに協力いただき、開設および運営に係る訓練を実施しました。訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整を行いました。

災害対策本部

ニチイケアセンター大藪

令和4年10月1日 芹橋二丁目自治会

避難の目印

芹橋二丁目自治会、自主防災会と震度6強の地震が発生したと想定して訓練を実施しました。芹橋二丁目では、大規模災害が発生し避難する際に、避難したことが支援者や防災会の連絡員に分かるように玄関にタオルを掛けて避難されるという独自の取組をされていました。

防災会の挨拶

会場を一次避難所と想定して自治会員の方が避難し集まり、講習会がスタートしました。

要配慮者のベットからの起こし方

辻番所(芹橋二丁目)と近くの広場を使用し、消防職員から止血法、AEDの使い方といった救命訓練講習を行い、高齢福祉推進課職員から高齢者の移送方法について、身体障害者更生会より車いすの使い方について、社会福祉協議会から視覚に障害のある方への支援について等講習会を実施しました。

福祉避難所の開設訓練を並行して行いました。芹橋二丁目の福祉避難所として、「ぶどうの家芹橋」さんに協力いただき、開設および運営に係る訓練を実施しました。訓練では長期化する災害を想定して、要配慮者の受け入れ、物資の受け入れ、応援要請等、市との連絡調整、災害対策本部との調整を行いました。

災害対策本部

福祉避難所

災害を想定して、要配慮者が一時避難所へ避難し、車いすで福祉避難所へ移動して受け入れを行いました。また、限られたスペースで休まる場所を確保する事を想定して段ボールベットの作成も行いました。

車いす移送

段ボールベットの作成

更新日:2025年12月11日