心肺蘇生法の手順(成人・小児)

1 安全を確認する

誰かが突然倒れるところを目撃したり、倒れているところを発見した場合には、近寄る前に周囲の安全を確認する。

状況にあわせて自らの安全を確保してから傷病者に近付く。

2 反応を確認する

傷病者に近づき、その耳元で「大丈夫ですか」または「もしもし」などと呼びかけながら、肩を軽くたたき、反応があるかないかを見る。

ポイント

- 呼びかけなどに対して目を開けるか、なんらかの返答や目的のあるしぐさがなければ「反応なし」と判断する。

- けいれんのような全身がひきつるような動きは「反応なし」と判断する。

- 反応があれば、傷病者の訴えを聞き、必要な応急手当を行う。

- 自信が持てない時は「反応なし」と判断する。

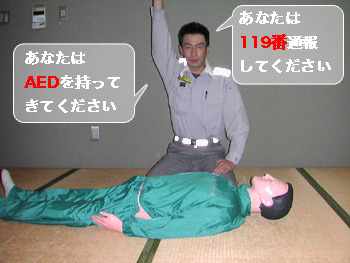

3 助けを呼ぶ

反応がなければ大きな声で、「誰か来てください!」と大声で人を集め、「あなたは119番へ通報してください!」「あなたはAED を持ってきてください!」と具体的に依頼する。

ポイント

- 一人しかいない時は、まず自分で119番通報する。

- すぐ近くにAEDがあることを知っている場合にはAEDを取りに行く。

- 119番通報をすると、通信指令課が次の手順等を指導します。

4 呼吸の確認

傷病者のそばに座り、10秒以内で傷病者の胸や腹部の上がり下がりを見て、「普段どおりの呼吸」をしているか判断する。

ポイント

次のいずれかの場合は、「普段どおりの呼吸なし」と判断します。

- 胸や腹部の動きがない場合

- 約10秒以内の確認でも呼吸の状態がよく分からない場合

- しゃくりあげるような、途切れ途切れに起きる呼吸がみられる場合

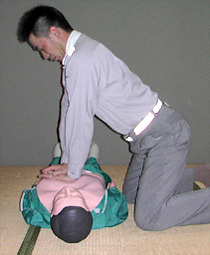

5 胸骨圧迫

傷病者に「普段どおりの呼吸」がないと判断したら、危害を恐れることなくただちに胸骨圧迫を開始する。

- 胸の真ん中を、重ねた両手で「強く・速く・絶え間なく・しっかりと胸が元の高さに戻るよう」圧迫する。

- 肘を伸ばし、手の付け根の部分に体重をかけて圧迫する。

- 圧迫の深さは、真上から垂直に傷病者の胸が約5センチメートル沈むまでしっかり圧迫する。

- 圧迫の速さは、1分間に100回から120回の速いテンポで、30回連続して絶え間なく圧迫する。

胸の真ん中(胸骨の下半分)に片方の手の付け根を置く。もう片方の手をその手の上に重ねる

| 年齢 | 強さ | リズム |

| 成人 |

両手で傷病者の胸が約5センチメートル 沈むまでしっかり圧迫する。 |

1分間に100回から120回の速いテンポで 連続して絶え間なく圧迫する。 |

| 小児 |

両手または傷病者の体格に応じて 片手で胸の厚さの3分の1 が沈むまで しっかり圧迫する。 |

1分間に100回から120回の速いテンポで 連続して絶え間なく圧迫する。 |

6 人工呼吸

30回の胸骨圧迫が終わったら、直ちに人工呼吸を行う。

| 方法 | 吹き込む時間と回数 | 吹き込む量 |

|---|---|---|

| 口対口 | 1回の吹き込みに約1秒かけて2回吹き込む | 胸の上がりが見えるまで |

(1)気道確保

- 傷病者のノドの奥を広げて空気を肺に通しやすくする。

- 片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の2本をあご先(骨のある硬い部分)に当てて、頭を後にのけぞらせ、あご先を上げる。

(2)人工呼吸

- 気道確保をしたまま、額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつまむ。

- 口を大きく開けて傷病者の口を覆い、空気が漏れないように息を1秒かけて吹き込み、傷病者の胸が上がるのを確認する。

- いったん口を離し、同じ要領でもう1回吹き込む。

- うまく胸が上がらなくても2回までとし、すぐに胸骨圧迫から心肺蘇生に進む。

- 人工呼吸をためらう場合は、人工呼吸を省略し、胸骨圧迫のみを続ける。

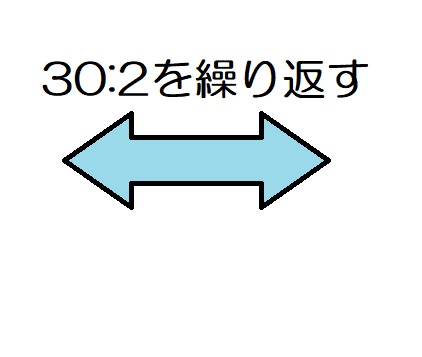

7 心肺蘇生

胸骨圧迫を30回連続して行った後に、人工呼吸を2回行う。

この胸骨圧迫と人工呼吸の組合せ(30対2のサイクル)を、救急隊に引き継ぐまで絶え間なく繰り返す。

| 回数 | 胸骨圧迫 | 人工呼吸 |

|---|---|---|

| 30対2 | 少なくとも1分間に100回の速さで30回 | 吹き込みに1秒かけて2回 |

ポイント

- 胸骨圧迫を続けるのは疲れるので、もし救助者が二人以上いる場合は、1~2分間程度を目安に交代する。

- 心肺蘇生を中止するのは次の場合です。

- 救急隊に心肺蘇生を引き継いだとき。(救急隊が到着しても、あわてて中止せずに、救急隊の指示に従う。)

- 心肺蘇生を続けているうちに、傷病者が目を開けたり、普段どおりの呼吸をし始めた場合。

8 AEDの到着と準備

心肺蘇生の途中で、AEDが届いたらすぐにAEDを使う準備を始める。

AEDにはいくつかの種類があるが、どの機種も同じ手順で使えるように設計されているので、音声メッセージや点滅ランプに従って操作する。

(1)AEDを傷病者の近くに置く

AEDを傷病者の近くに置き、ケースからAED本体を取り出すか、ふたを開ける。

(2)電源を入れる

- AEDの電源ボタンを押す。

(ふたを開けると自動的に電源が入る機種もある) - 電源を入れた後は、音声メッセージとAED本体の点滅するランプに従って操作する。

(3)電極パッドを貼る

- 傷病者の衣服を取り除き、胸をはだける。

- 電極パッドの袋を開封し、電極パッドのシールをはがし、粘着面を傷病者の胸の肌にしっかりと貼り付ける。

ポイント

- 電極パッドを貼り付ける位置は、電極パッドに絵で表示されているので、それに従う。

- 電極パッドを貼り付ける際にも、可能であれば胸骨圧迫を継続する。

| 胸が汗や水で濡れている場合 |

水分をタオルなどで、 拭き取ってからパッドを貼り付ける |

| 胸に貼り薬がある場合 |

貼り薬をはがして、 薬剤を拭き取ってからパッドを貼り付ける |

| ペースメーカーや除細動器が 体内に埋め込まれている場合 |

胸の盛り上がっているところを避けて パッドを貼り付ける

|

| AED本体に「成人用電極パッド」と「小児用電極パッド」が入っている場合 |

成人には「小児用電極パッド」は貼らない。 小児用電極パッドは未就学児(0歳から小学校入学まで)に使用します。 |

| アクセサリーをしている場合 |

アクセサリーの上から 貼らないように注意する |

9 心電図の解析

電極パッドを貼り付けると「体に触れないでください!」などと音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まる。

傷病者から離れるようにと音声メッセージが出たら、「みんな、離れて!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認する。

「ショックは不要です」などの音声メッセージが流れた場合は、ただちに胸骨圧迫から心肺蘇生(胸骨圧迫30回、人工呼吸2回)を再開します。

10 電気ショック

AEDが除細動を加える必要があると判断すると、「ショックが必要です」などの音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まる。

充電には数秒間かかる。

充電が完了すると、「ショックボタンを押してください」などの音声メッセージや、ショックボタンの点滅、充電完了の連続音声が出る。

充電中や充電が完了したら、再び「みんな、離れて!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認してから、ショックボタンを押す。

11 心肺蘇生の再開

電気ショックが完了すると「ただちに胸骨圧迫を再開してください」などの音声メッセージが流れますので、ただちに胸骨圧迫から心肺蘇生(胸骨圧迫30回、人工呼吸2回)を再開する。

- 心肺蘇生を再開して2分ほど経ったら、再びAEDが自動的に心電図の解析を行う。

- 救急隊に引き継ぐまで、または普段どおりの呼吸が出現するか目的のある仕草が出現するまで、「心電図の解析」→「電気ショック」→「心肺蘇生の再開」の手順を繰り返す。

到着した救急隊に情報を伝える

救急隊が到着したら、傷病者の倒れていた状況、実施した応急手当、AEDによる電気ショックを加えた回数などを伝える。

更新日:2024年09月02日